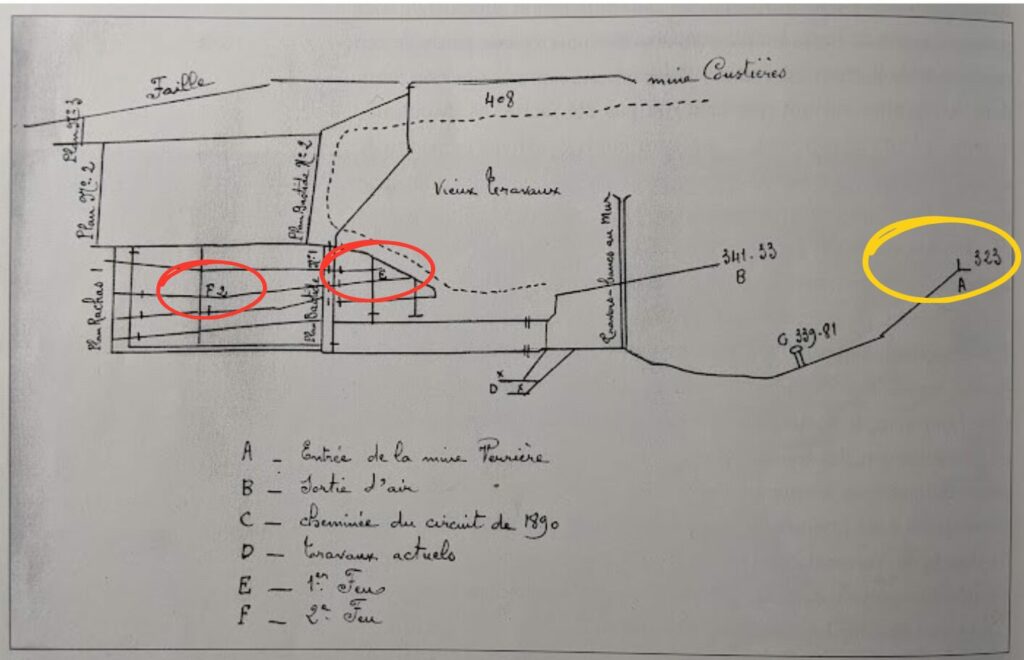

Ouverte en 1881, cette mine a pris le nom de Prosper Verrière, membre du conseil d’administration de la Cie des 4 Mines. D’après Gilbert Crépel, cette mine à également été appelé mine Benjamin (nom d’une des couches de la mine ?). L’entrée de la mine Verrière est située rive droite du ruisseau de Rigaussel à l’altitude 323 m. A son ouverture la mine Verrière avait pu but d’exploiter les couches Zélia, Félicie et N°2 du percement Paul entre les niveaux 325 et 400 m, dont le déhouillement avait préalablement commencé depuis les mines de Cap Nègre.

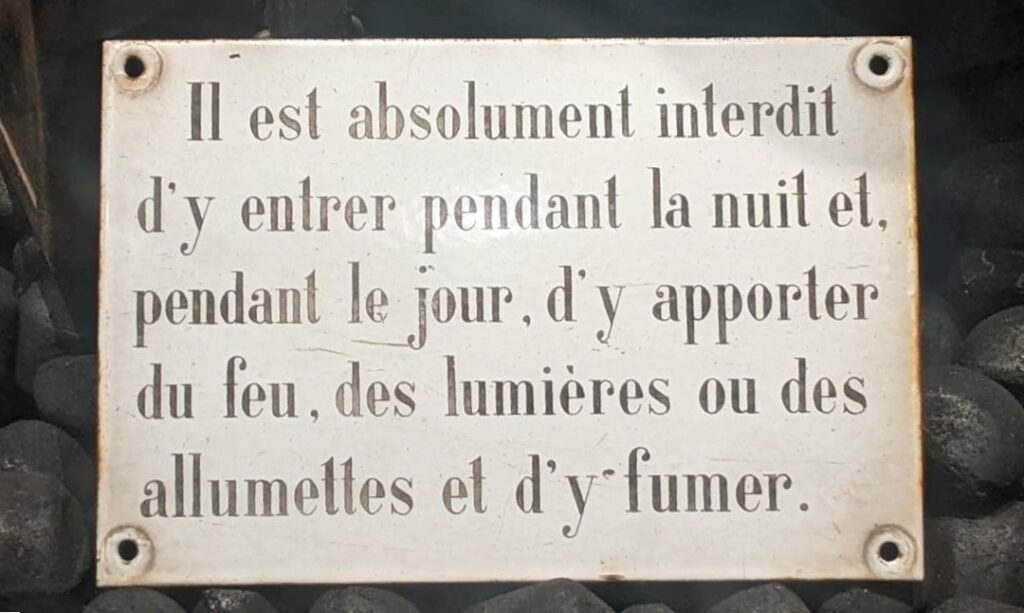

Les travaux, un temps suspendus, avaient repris en 1889. La mine était aérée par un aérage naturel. Les lampes à feu nu étaient autorisées dans cette mine où la présence de grisou ne pouvait être soupçonnée.

Le 18 janvier 1890, un mineur est blessé par brûlures suite à une flambée de grisou dans un montant d’aérage. La même année, 4 mineurs sont blessés à l’intérieur et seront en incapacité permanente, 1 trouvera la mort et 2 seront blessés et en incapacité permanente suite à des accidents à l’extérieur. La mine est finalement classée grisouteuse. Des améliorations furent apportées à l’aérage, sans atteindre toutefois un niveau suffisant.

En octobre 1893, un feu est rencontré à l’ouest du plan Bastide N°1 où le charbon est très pyriteux et fragmenté. Le quartier en feu est fermé par des barrages.

Le 11 mars 1895, un incendie de la galerie longeant les barrages se déclenche et se propage rapidement obligeant les exploitants à abandonner la mine. Pendant cette période, les exploitants tentèrent à plusieurs reprises la réouverture de la mine Verrière sans y parvenir. Le feu se ranimant à chaque fois.

Le filon amont de la mine Verrière qui reste accessible sera finalement exploité dès 1898 grâce à l’ouverture de la mine Coustière (altitude 419 m) située au fond du vallon du même nom.

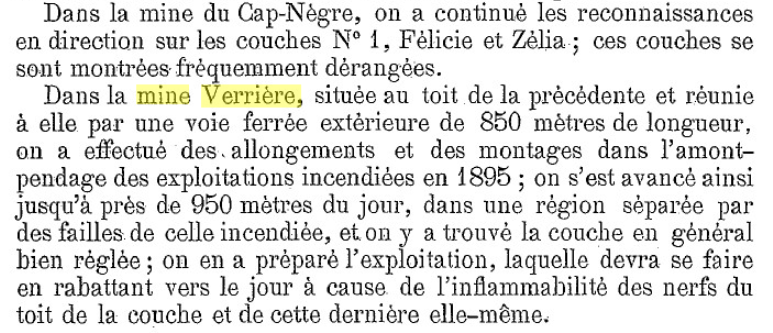

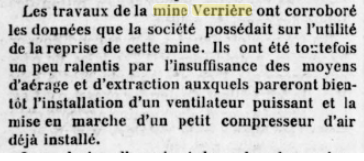

Dans le rapport et délibération du conseil général de l’Hérault de janvier 1900 (disponible sur le site de la BNF Gallica) les ingénieurs mentionnent qu’en 1899 une partie des couches de la mine Verrière sont exploitées depuis la mine de Cap Nègre et que la mine Verrière est réunis à la mine de Cap Nègre par une voie ferré de 850 m.

La mine Verrière est réouverte en 1907 et l’exploitation sera dirigée pour passer en couche sous la partie en feu après avoir remblayé les vides des anciens dépilages qui, en raison de la solidité exceptionnelle du toit et de la faible charge des morts-terrains, ne s’étaient pas comblés (en géologie, le mort-terrain désigne une couche sédimentaire à percer avant d’atteindre le minerai. Le terme est notamment utilisé dans l’exploitation minière pour désigner un sol qui ne contient aucune matière utile).

Septembre 1909, 2 années après la réouverture de la mine Verrière, l’exploitation est ralentie par l’insuffisance des moyens d’aérage et d’extraction. La future installation d’un ventilateur et de la mise en route d’un compresseur d’air facilitera le travail. Extrait du journal « Côte de la bourse » du 21 septembre 1909 (disponible sur le site de la BNF Gallica)

A l’orifice de l’ancienne galerie maîtresse de la mine Félicie, qui servait de retour d’air à la mine Verrière, un feu s’est déclenché en octobre 1916. Il a eu pour origine un feu allumé par le propriétaire d’une châtaigneraie, technique employée à l’époque pour nettoyer le terrain avant la récolte de châtaignes. Ce feu a atteint les affleurements de charbon et s’est propagé à l’intérieur. Les barrages des galeries ont été faits avec des planches glaisées disposées en écailles de poisson, et complétés par des barrages en argile damée de 60cm d’épaisseur.

Octobre 1925, poursuite des recherches en bonne voies sur les couches Félicie et la couche N°2 du percement Paul. Extrait du journal « Côte de la bourse » du 15 septembre 1925.

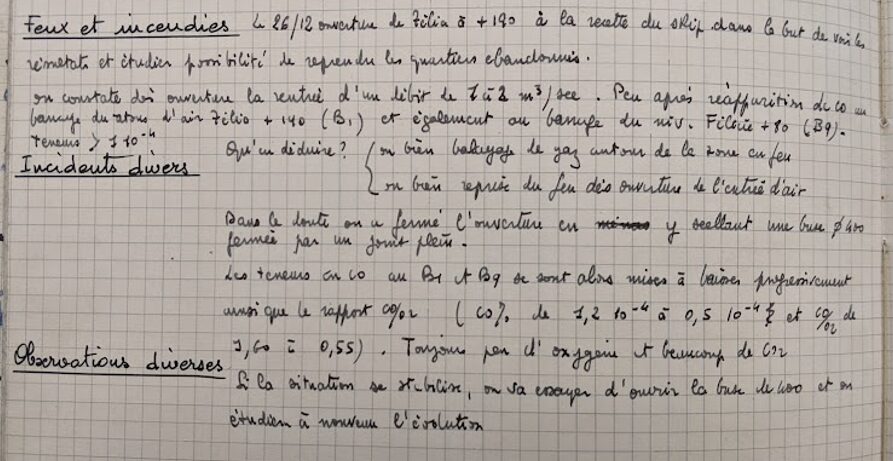

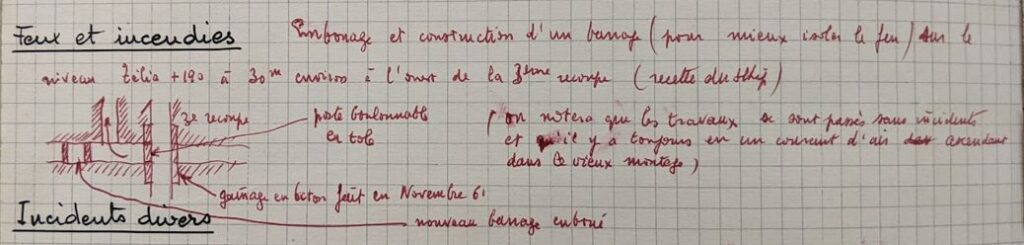

Un feu se déclare en 1942 dans la couche 1ière, considérée comme la plus sensible aux échauffements. La couche Félicie, très proche de la couche 1ière, est affectée par des feux dès 1942 et un peu plus tard dans les années 60. La couche Zélia, faisant partie du même faisceau et dont les couches avaient des stampes (intervalle d’une veine à l’autre, dans une mine) très faibles, connaît également des échauffements.

La mine Verrière sera définitivement vers 1964. Ces parties du gisement sont de nos jours entièrement noyées.

Les feux de mines

Extraits de l’ouvrage « Le haut pays minier » de Gilbert Crépel :

« Dans le bassin minier de Graissessac on a pu déplorer quelques feux de mine en nombre relativement restreint. Les feux de mine les plus importants ont eu lieu semble t-il dans des galeries de la mine Verrière sur des charbons en place et ont été traités par isolement du massif par la méthode du muraillement et non par inondation volontaire comme cela pouvait aussi se faire dans d’autres région de France.

Les feux de mine étaient provoqués de différentes façons:

- Incendie de houille menue et de débris abandonnées

- L’embrasement naturel du charbon en pleine masse

- Feu provoqué par des machines

- Feu extérieur aux galeries ayant atteint les affleurements de charbon

L’inflammation de la houille causée par un incendie de machine était très limité. Les plans inclinés étaient les seuls endroits à risque, principalement à cause de l’échauffement important provoqué par le frein « Taza », frein qui comportait des pièces en bois, un câble de traction et une poulie en chanvre.

Le risque le plus important au XIXe siècle dans le secteur des mines du bassin de Graissessac provenait de l’échauffement naturel et spontané de la houille, qu’elle soit à l’état de débris ou en pleine masse et qui en prenant feu pouvait provoquer l’embrasement général d’une mine.

En effet, si une veine de houille est à portée de pyrites martiales, ou qu’elle en contient elle-même, il est possible que cette pyrite s’enflamme par contact de l’air qui circule dans les excavations et par l’humidité qui s’y trouve en suffisante quantité ».

Liste des différents plans exploités dans la mine Verrière

Cette liste des noms des plans et travers banc exploités dans les différentes galeries de la mine Verrière est non exhaustives:

Couche Zélia, Félicies, Sabatier, N°1… Plans: Rochas, N°2, N°3, Bastide N°1, Bastide N°2 … Travers Banc: Au mur …

Pendant la 2ème guerre mondiale

La mine Verrière possédait une vieille locomotive. En juin 1944, parce qu’elle travaillait, malgré elle, pour l’Allemagne (le charbon était expédié vers l’Allemagne), quelques mineurs décidèrent de la mutiler avec une charge de plastic. Envoyée en réparation à Béziers, les ouvriers la sabotèrent une seconde fois.

Le Skip de Verrière

La mine de Verrière était équipé d’un skip. Un skip est une installation servant à la montée de charges en vrac, constitué par une benne, mue par un treuil, dont le vidage s’opère par basculement ou par ouverture du fond qui se vidangent par gravité. Cette installation a fonctionné jusqu’à la fermeture de la mine. Malgré la fermeture de la mine en 1964, l’installation à été contrôlée en juillet 1965.

Les ruines du carreau Verrière

Sur le carreau de la mine Verrière existaient plusieurs bâtiments. D’après les témoignages et les documents retrouvés, il y avait la lampisterie (premier bâtiment en arrivant depuis le bas), la cabane des huiles (local qui abritait les carburants), les 2 entrées de la galerie Verrière, et une construction avec 3 locaux collés les uns aux autres. Il ne reste à ce jour que les ruines des 3 locaux construits à la suite. La lampisterie à été totalement détruite comme la cabane des huiles.

Photos des ruines de la construction avec les 3 locaux (Décembre 2023):

La passerelle entre Verrière et Leenardt

Une passerelle métallique enjambait le ruisseau de Rigaussel et permettait de relier le réseau de la mine de Verrière (rive droite) à celui de Leenhardt (rive gauche) et le carreau d’Alzou grâce à un plan incliné, le plan Despous. La passerelle était faite d’une travée principale métallique enjambant le ruisseau, précédée par une arche plein cintre en maçonnerie côté Leenhardt, qui franchissait le chemin (photo du droite). Cette travée métallique a été démontée dans les années 90 au moment de la fermeture des mines. Les culées restent cependant bien visibles.

De gauche à droite : Reste du départ du pont rive gauche. La culée rive droite. Restes de l’arche rive gauche.

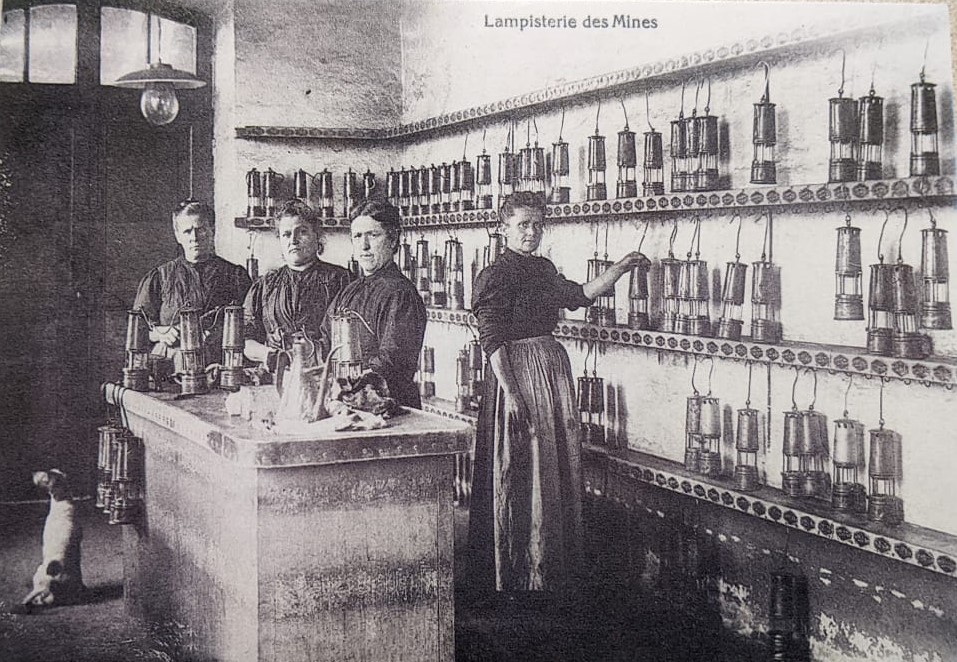

Isabelle d’Alzou, lampiste à la mine Verrière

Isabelle Esteban, arrivée d’Espagne avec son mari en 1921 a vécu dans le hameau d’Alzou de 1921 à 1960. Elle a travaillé 15 ans comme lampiste pour la mine Verrière.

Clémentine de Sénégra, lampiste dans le secteur d’Alzou

Clémentine habitait Sénégra au début du XXe siècle, elle était lampiste dans les mines du secteur d’Alzou (histoire relatée par une descendante de Clémentine, habitante de Frangouille sans préciser où elle avait travaillé).

Le travail dans la lampisterie

Dans la lampisterie, le préposé à l’entretien et au rangement des lampes s’appelle le ou la lampiste. Avant la nationalisation, ce métier était quasiment féminin.

La lampisterie était la salle la plus importante pour le mineur. Elle avait deux fonctions : la première était de fournir au mineur une lampe en état de fonctionner et la deuxième de pointer la présence du mineur. La lampisterie était la dernière étape avant d’entrer dans la mine.

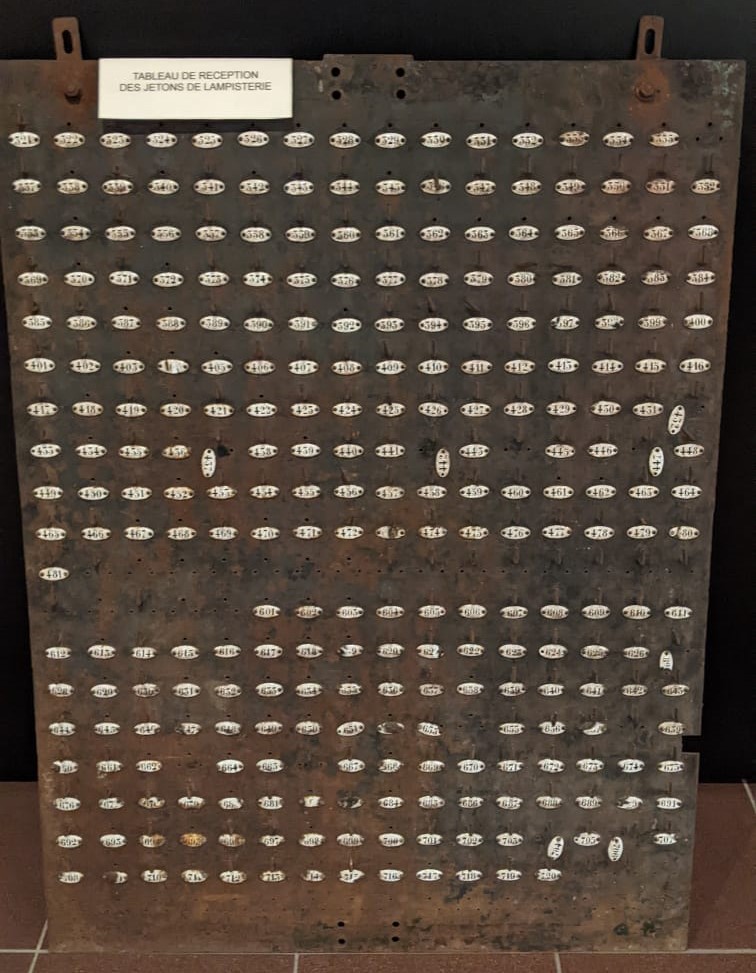

Le mineur récupérait sa lampe au guichet de la lampisterie en échange d’un jeton. Les jetons étaient différents en fonction des moments de la journée, rectangulaire, rond, hexagonal pour les différents postes de la journée (matin, après-midi, nuit). Chaque lampe était associée à un jeton sur lequel était gravé un numéro spécifique au mineur et qui correspondait à son numéro matricule dans l’entreprise. Le mineur avait donc toujours la même lampe.

Grâce à ce système on pouvait donc savoir que le mineur était dans la mine et dans quelle équipe il était. Si au changement d’équipe, un jeton de la même forme n’était pas sur le tableau, c’est qu’un mineur était manquant. Système particulièrement efficace en cas d’accident dans la mine.

Les premières lampes étaient à huile, puis à benzine et pour finir électriques. La lampisterie était séparée en deux lieux. Le premier était l’endroit de stockage des lampes et le second celui de l’entretien et de la recharge en benzine. L’espace muséographique « Les lumières de la mine » du Bousquet d’Orb présente une importante collection de lampes utilisées dans le bassin houiller de Graissessac-Bousquet, mais aussi de France et de l’étranger.

Dans les dernières années de l’exploitation minière, le mineur prenait lui-même sa lampe sur le banc de charge. Le lampiste était toujours chargé de l’entretien et surveillait la charge des lampes.

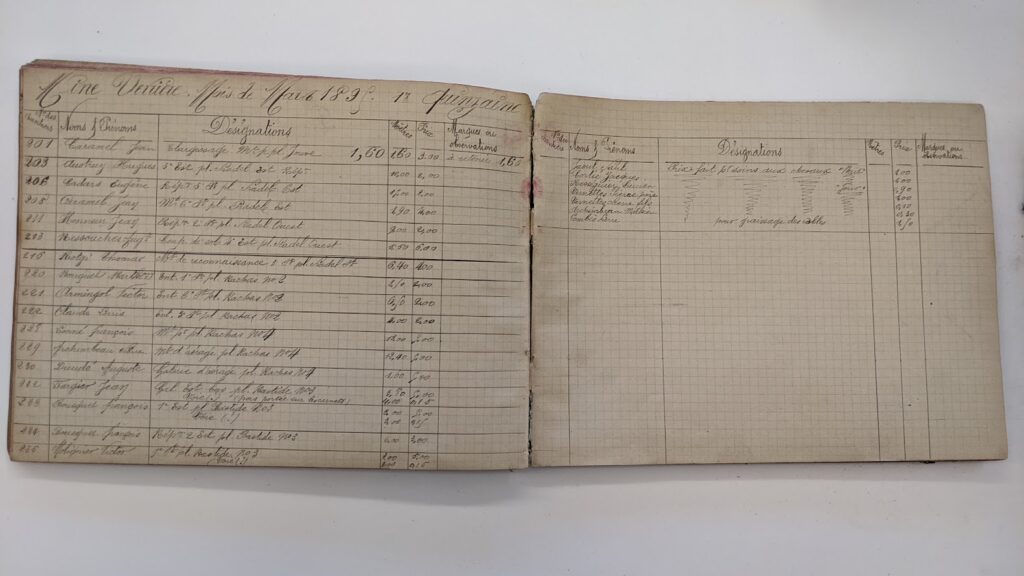

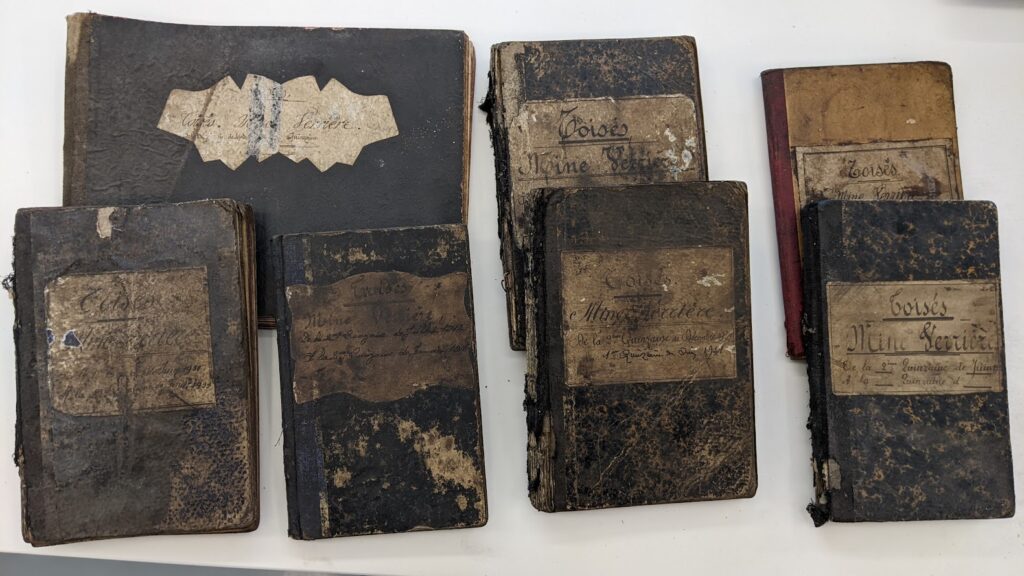

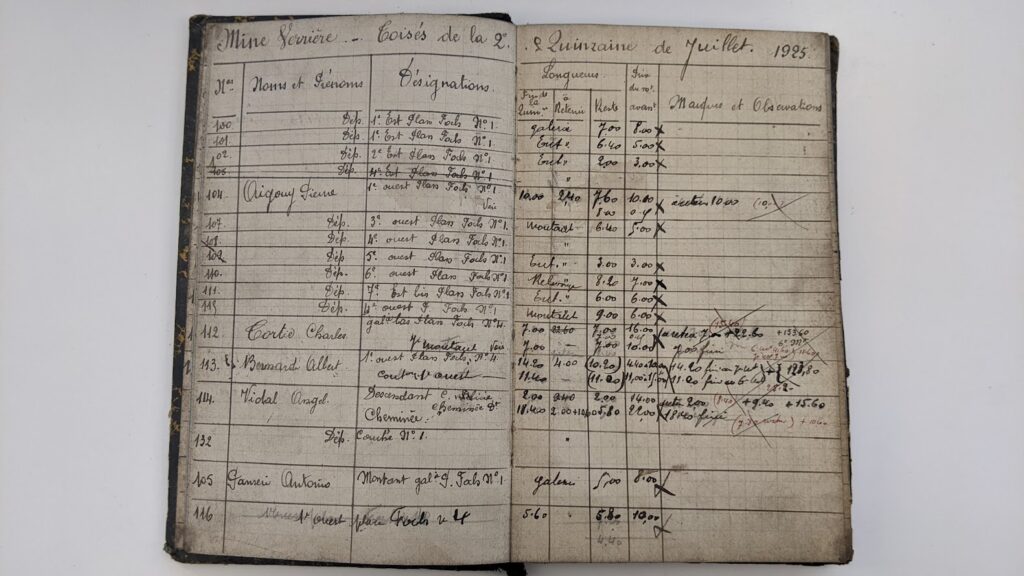

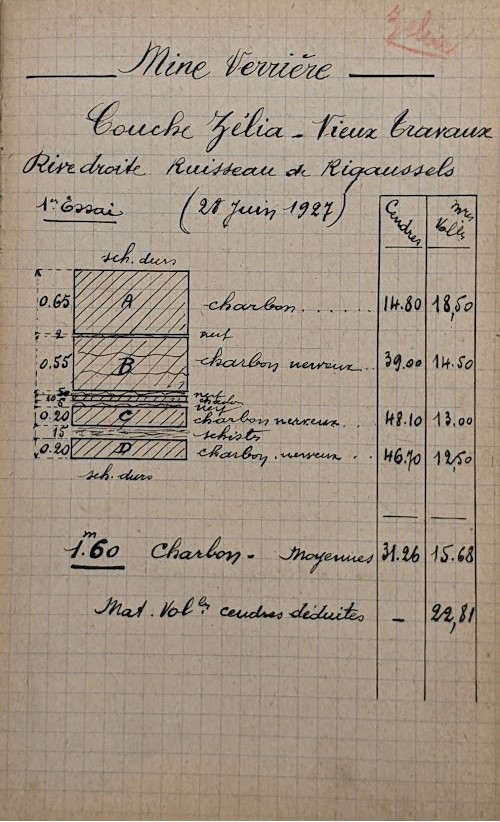

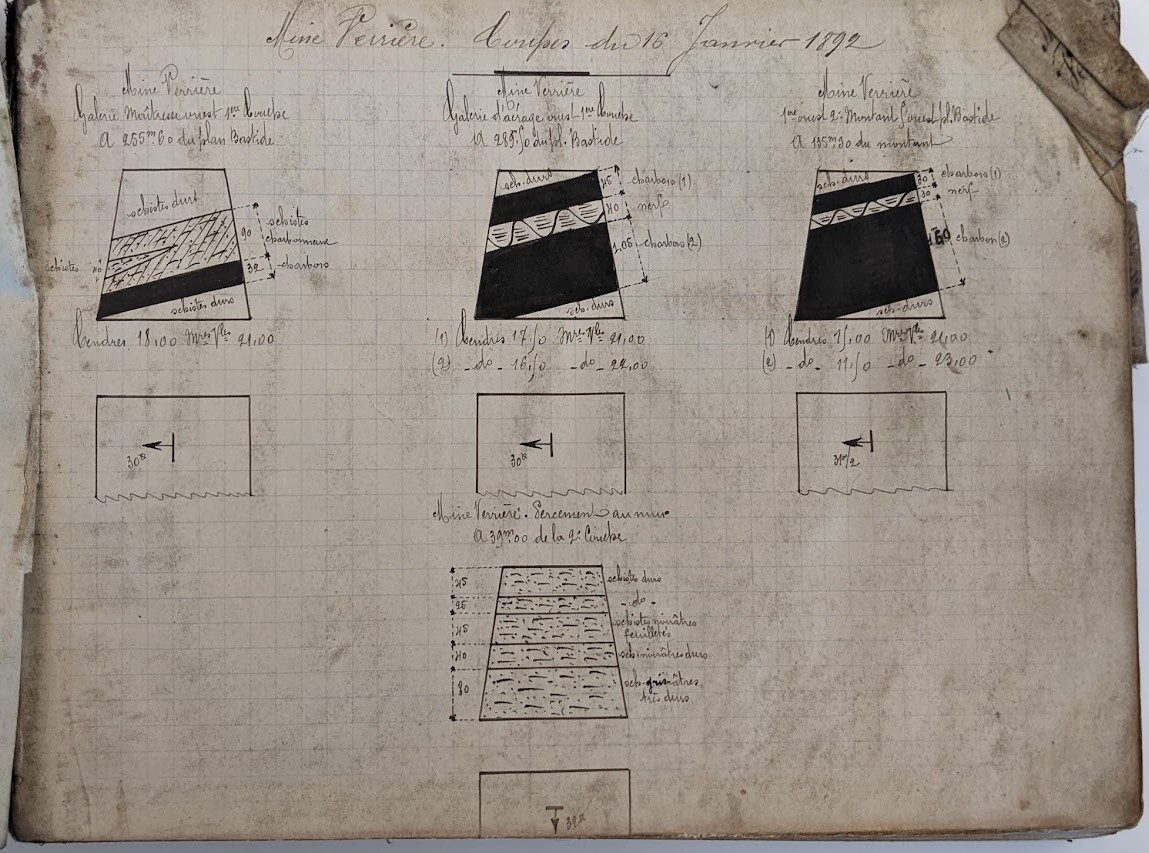

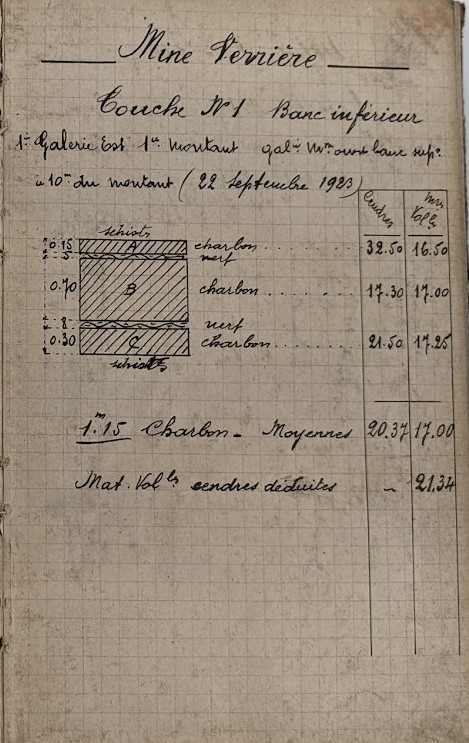

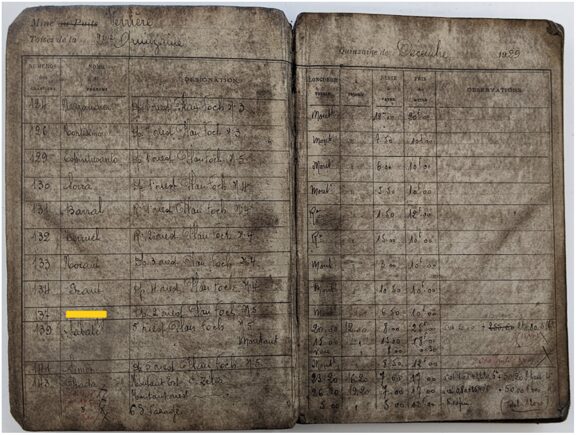

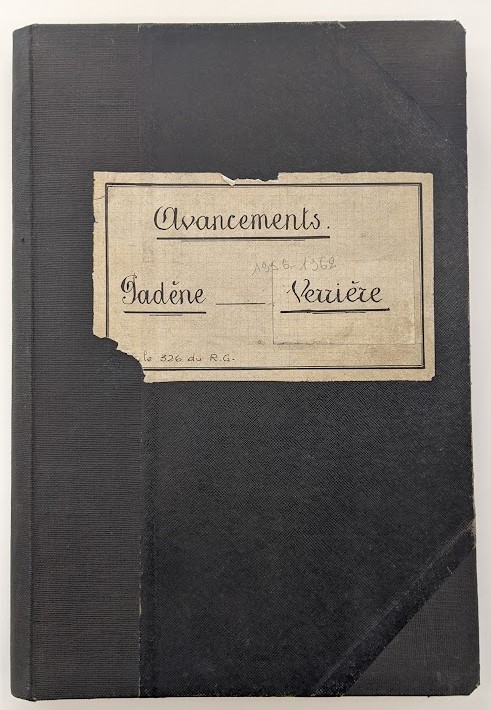

Les toisés et les coupes de couche de la mine Verrière

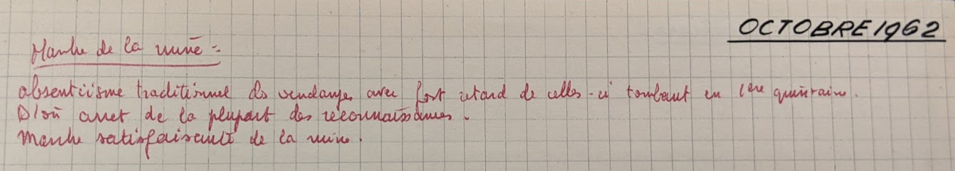

Les Archives Départementales de l’Hérault conservent une série de toisés de la mine Verrière des années 1913 à 1933. Ces toisés permettaient aux superviseurs de noter pour les mineurs, le plan ou la couche de charbon dans laquelle ils travaillaient et le salaire de la quinzaine qui leurs était dus.

Extrait de carnets des coupes de couche de la mine Verrière. Couche : dépôt de charbon en banc très net, d’épaisseur variable, et le plus souvent pentu.

Casimir de Frangouille, mineur dans la mine Verrière

Casimir habitait Frangouille, mineur il a travaillé, dans les années 30, dans la mine Verrière (histoire relatée par une descendante de Casimir, habitante de Frangouille).

Accidents dans la mine Verrière

La Dépêche, 25 mars 1938

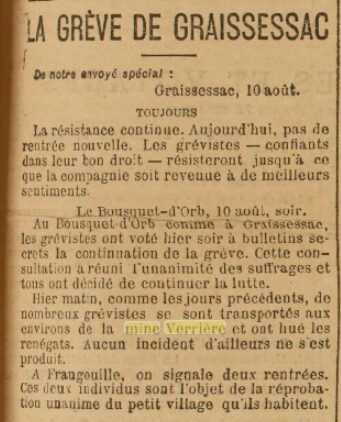

Le conflit de 1884 et les grèves dans la mine Verrière

Le conflit de 1894 qui oppose les mineurs à la direction va durer près de 4 mois de mai à septembre. Le conflit débute en mars 1894 lorsque les mineurs demandent la réintégration des ouvriers renvoyés car trop vieux et pas assez productif. Les mineurs durcissent ensuite le mouvement en demandant des hausses de salaires pour les différents corps de métiers, la suppression des amendes pour les charbons sales et la réduction du temps de travaille à 09h00 pour les ouvriers travaillant dans les mines de Verrière, Leenhardt et Cap-Nègre. Le 08 juin 1894, Jean Jaurès vient à Graissessac soutenir les mineurs puis intervient au parlement en leur faveur. La compagnie qui a licencié près de 300 mineurs dont la plupart des leaders syndicaux se montre inflexible. Malgré les tractations passé le 08 août, la résistance continue et comme en témoigne l’article de la Dépêche du 11 août 1894, les grévistes de la mine Verrière huent les « renégats » qui vont au travaille et les habitants de Frangouille soutiennent les grévistes. Au mépris des accords signés, et sans réelles concessions pour les mineurs, la compagnie reprendra progressivement la situation en main fin 1894.

Menace de chômage pour les mineurs de la mine Verrière

Dans l’article du journal de « l’Union républicaine du Tarn » du 27 mai 1895, les mineurs de la mine Verrière qui viennent de subir plusieurs de jours de chômage forcé suite à un incendie dans la mine, craignent que le mouvement de grève des ouvriers verriers du Bousquet d’Orb ne les obligent à ce retrouver une nouvelle fois au chômage (à la fin du XIXème siècle, les mines du secteur produisent essentiellement du charbon qui sert à alimenter la verrerie du Bousquet d’Orb). L’article mentionne que la mine Verrière serait la plus riche de la concession.

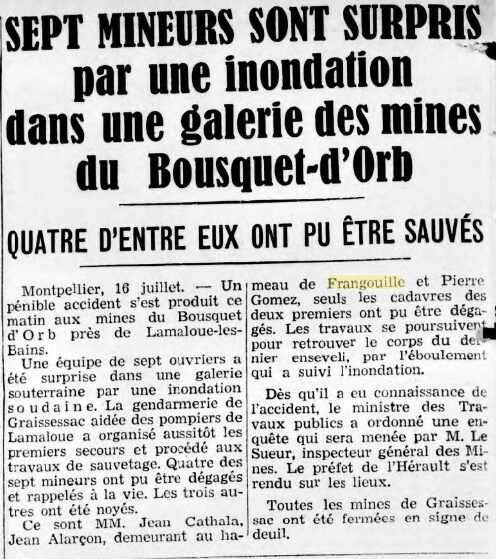

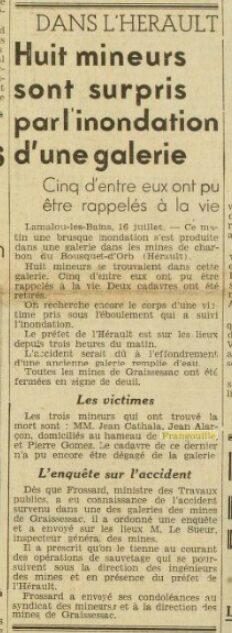

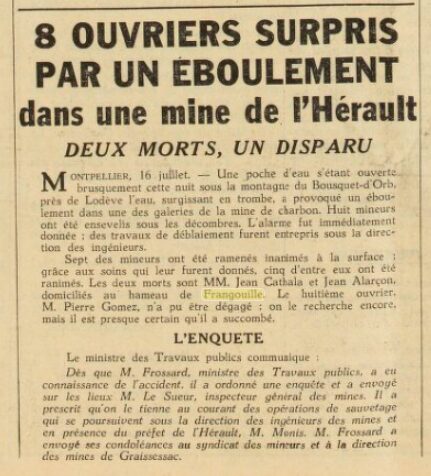

René, mineur et survivant d’une inondation dans la mine

René, habitant de Frangouille à travaillé 30 ans dans les mines du secteur entre 1930 et 1960. Le 16 juillet 1938, il a été la victime, et est un des survivants d’un grave accident qui a causé la mort de 3 mineurs. Alors que les mineurs travaillaient à la taille, la galerie s’est subitement retrouvée noyer. René s’est suspendu et est resté plusieurs heures suspendus avec de l’eau jusqu’aux épaules avant d’être secouru (histoire relaté par le petit-fils de René, habitant de Frangouille).

Nous avons retrouvé, dans les archives de la BNF Gallica, des coupures de presse témoignant de l’accident de René et de ses compagnons.

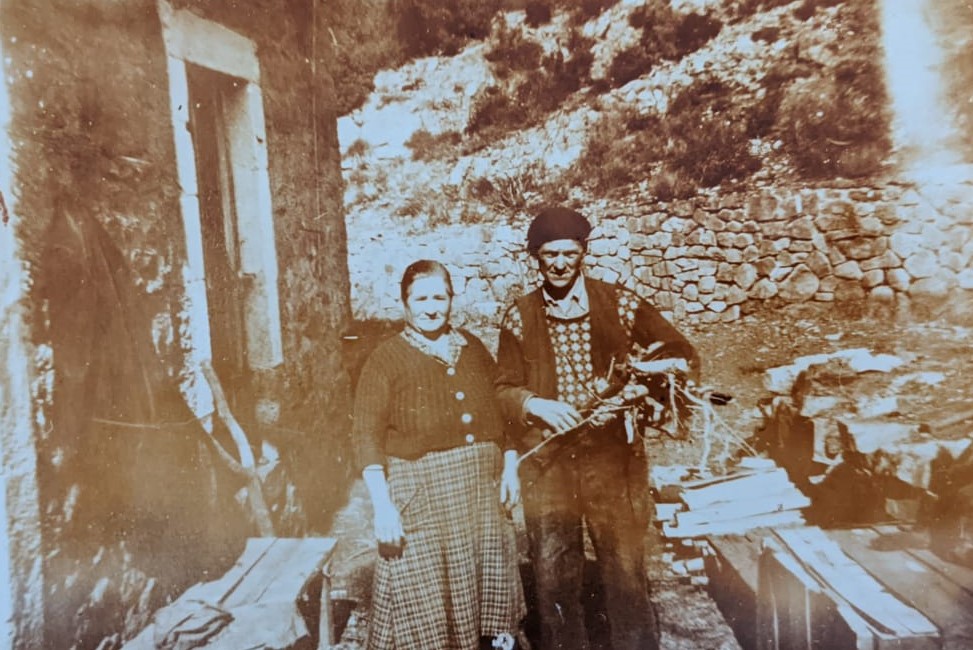

Les Paysans – Ouvrier mineurs

Dans les hauts cantons les ouvriers(ères) de la mine ne sont pas uniquement ces ouvrier(ères) qui travaillent 9 ou 10 heures dans les galeries à la taille ou à pousser des berlines pleines de charbon. Une fois leur journée terminée, ils s’occupe de leurs parcelles de terre ou de vignes, de leur petit élevage, de leur jardins potagers qui leur permettent de vivre, non pas dans une grande aisance, mais correctement et dans la dignité.

La garage à bicyclette de Frangouille

En 1938, la Compagnie des mines construit, dans Frangouille, sur une parcelle appartenant à M. Bourrel, un garage afin que les mineurs puissent y déposer leurs bicyclettes.

Conformément au contrat passé entre la Compagnie des mines et M. Bourrel, une fois les activités minières terminées, le bâtiment a été restitué au propriétaire de la parcelle.

Par la suite, le fils du propriétaire transforme ce garage en installant une forge, une enclume et une perceuse à inertie pour façonner les carrelets des charrues ainsi que les fers de son cheval. Dans les années 1950-1960, de bâtiment à servit de salle de bal lors des fêtes du hameau organisées en février de chaque année. Aujourd’hui ce bâtiment est toujours appelé « la forge ».

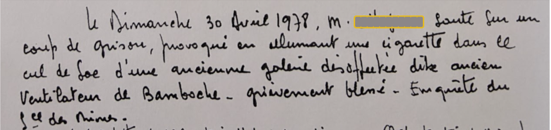

Ne pas essayer de pénétrer dans les anciennes mines

ATTENTION … il est toujours dangereux d’essayer de s’aventurer dans les anciennes galeries de mine du secteur. Dans un rapport manuscrit (disponible dans les Archives Départementales de l’Hérault) il est fait mention d’un accident survenu en avril1978 à un homme qui s’était abrité à l’entrée d’une galerie (galerie qui n’était pas encore obstruée par des murs de béton).

Si cette page comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.