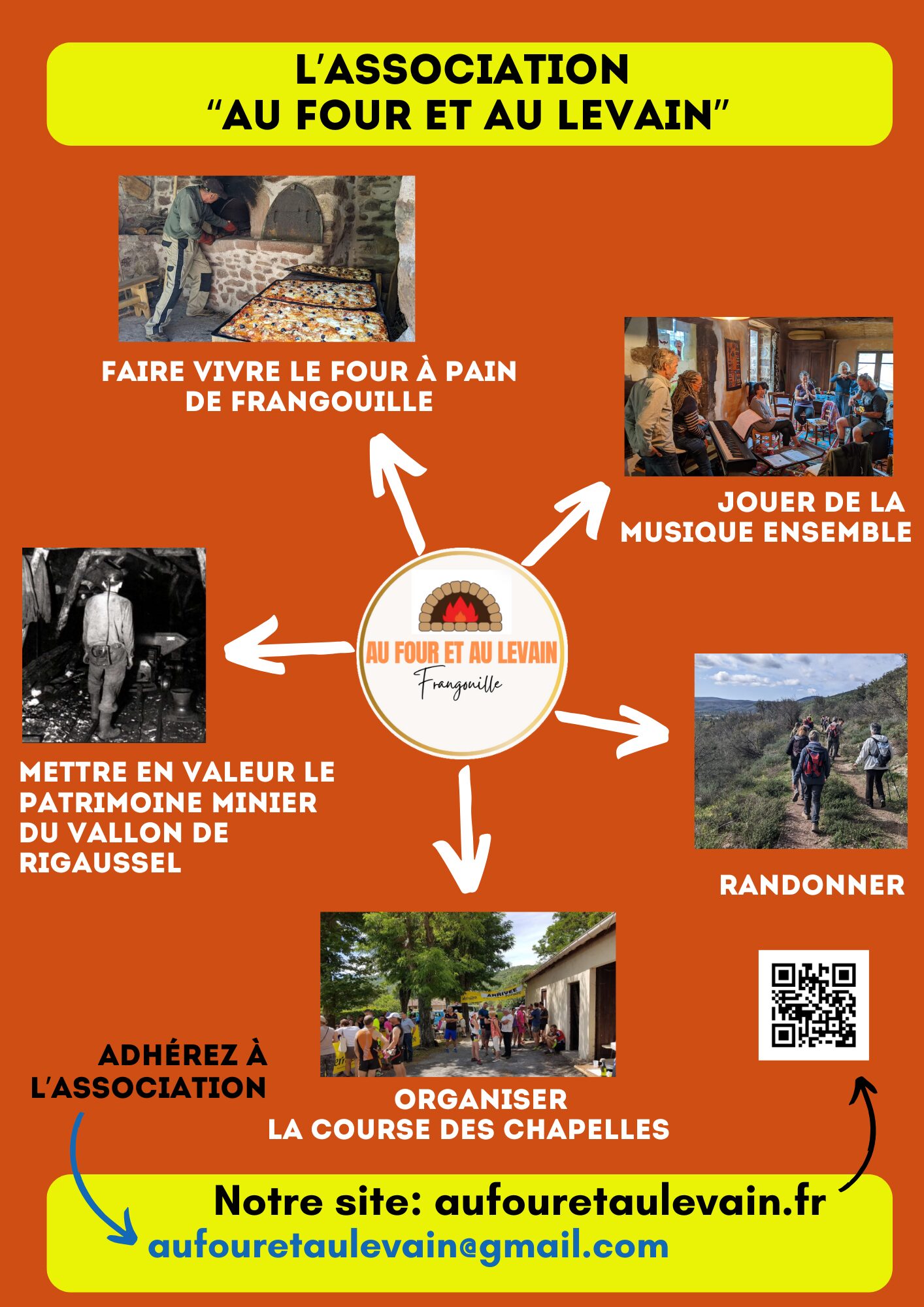

Les grands courants de transport du charbon dans le secteur d’Azou, Cap Nègre et dans le vallon de Rigaussel

La topographie des lieux favorise l’accès aux gisements , par simples galeries tracées à flan de coteau, mais rend difficile le transport du charbon vers le bas des vallées. Pour remédier à cette difficulté les exploitants vont mettre en place des réseaux de roulage complexes et souvent de grand développé.

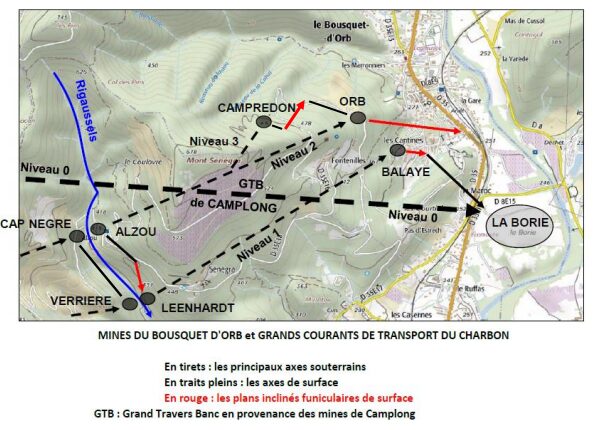

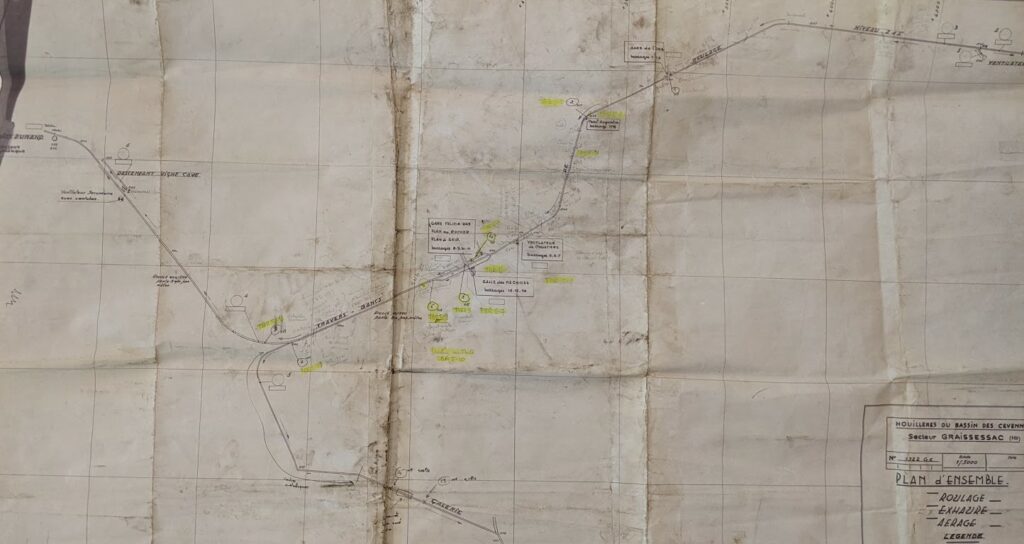

La carte IRSP présente les grands courants de transport du charbon. La galerie d’Orb de 1 750 m de long ou le grand travers banc de Camplong (dit aussi travers banc 250) de 6,5 km, ne sont pas des galeries uniques creusées comme des tunnels à travers les couches du terrain, mais l’utilisation bout à bout de plusieurs galeries distinctes résultant des creusements successifs de la mine.

La galerie d’Orb

En 1843, Napoléon Garella évoquait la possibilité de créer une liaison entre les mines d’Alzou et le percement Bermont (Bousquet d’Orb), séparés d’environ 2 200 mètres en ligne droite. A cette époque, 700 mètres avaient été percés du côté du Bousquet, et 500 mètres du côté d’Alzou. Redémarrer l’exploitation du vallon d’Alzou-Rigaussel était conditionné par la traversé du Mont Sénégra, ce qui fut fait dans les années 1870.

Dans le secteur de la concession du Bousquet d’Orb, le premier chemin de fer extérieur apparaît en 1849.

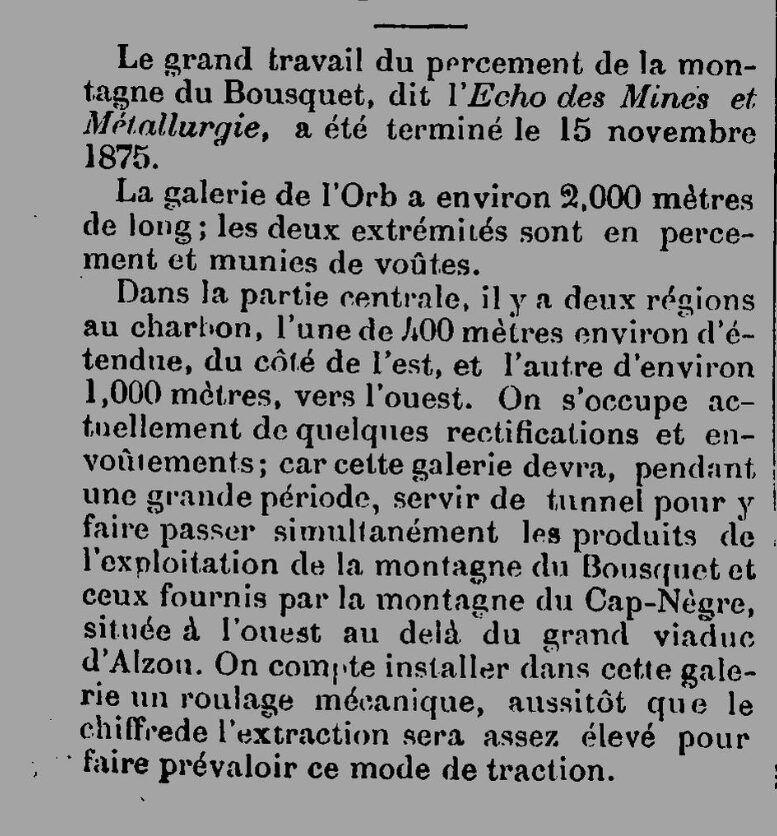

Extrait de l’article de « L’Echo des mines et métallurgie: « Le grand travail du percement de la montagne du Bousquet (NDLR, le mont Sénégra) a été terminé le 15 novembre 1875. La galerie d’Orb a environ 2000 m de long, les deux extrémités sont en percement et munies de voûtes. Dans la partie centrale il y a deux région au charbon, l’une de 400 m environ d’étendue, du côté de l’Est, et l’autre d’environ 1000 m vers l’Ouest. On s’occupe actuellement de quelques rectifications et envoûtements; car cette galerie devra, pendant une grande période servir de tunnel pour y faire passer simultanément les produits de l’exploitation de la montagne du Bousquet (NDLR, le mont Sénégra) et ceux fournit par la montagne de Cap Nègre situé à l’Ouest au delà du grand viaduc d’Alzou. On compte installer dans cette galerie un roulage mécanique, aussitôt que le chiffre de l’extraction sera assez élevé pour faire prévaloir ce mode de traction ».

Cette liaison dû être utilisée jusqu’en 1932, année où les mines du secteur nord, Campredon et Orb, fermèrent.

Cette liaison reliait les mines d’Alzou au carreau du Bousquet d’Orb.

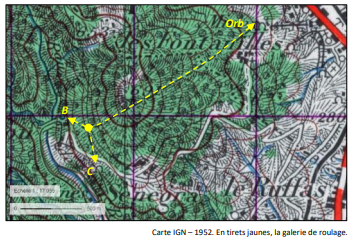

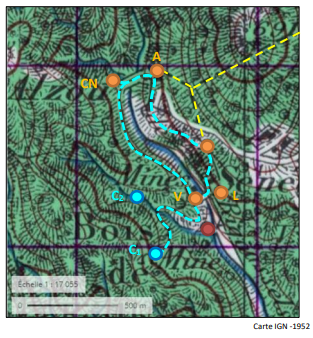

La carte IGN de 1952 (avec les tracés IRSP en bleu) indique des liaisons ferroviaires entre les différentes mines, sans en préciser la nature, dont certaines avec des plans inclinés.

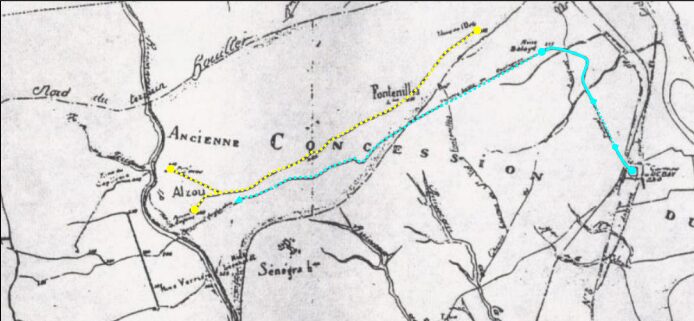

En pointillés jaunes: En 1874 la grande galerie de l’Orb est percée, des deux côtés, dans le charbon. Ainsi, la montagne du cap Nègre pourra être reliée aux mines du Bousquet, et au centre de production.

En tirets bleus : Le viaduc entre Cap Nègre (CN) et Alzou (A). Rive droite: l’itinéraire de la voie indiquée sur la carte d’Etat-Major entre Cap Nègre (CN) et Verrière (V), prolongée jusqu’à Coustière (C1). Rive gauche: Le plan incliné (Despous ?) et la passerelle entre Leenhardt (L) et Verrière (V)

Les cercles oranges : indiquent l’emplacement des mines. On localise celles de Cap Nègre, Alzou, Leenhardt et Verrière.

Les cercles bleus : Coustière avec la mine d’extraction et un puits d’aérage de la mine Verrière.

Le cercle rouge : situé au confluent des ruisseaux de Rigaussel et de Coustière, correspond à la galerie de Coustière qui sert d’exhaure pour la mine de Verrière.

Le plan incliné Despous (rive gauche)

L’existence d’au moins un plan incliné est confirmée par l’ouvrage TECTONIQUE DES BASSINS HOUILLERS DE LA BORDURE ORIENTALE DU MASSIF CENTRAL. En 1898, le réseau reliait Alzou à la mine Leenhardt via une forte pente et un funiculaire de surface. Il était situé sur la rive gauche du ruisseau de Rigaussel et descendait d’Alzou vers le carreau et la mine Leenhardt.

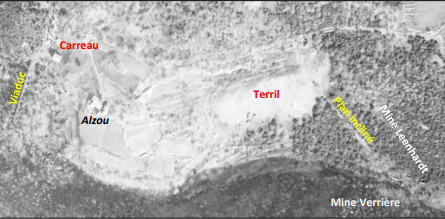

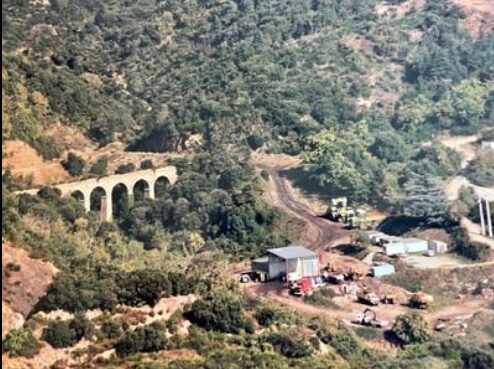

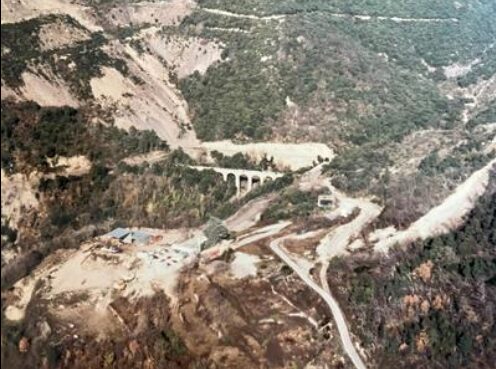

Sur la vue aérienne de 1963, le terril et le plan incliné sont clairement visibles, ainsi que le viaduc, à gauche. Le carreau d’Alzou était situé à proximité de ce dernier, à la sortie de la galerie d’Orb

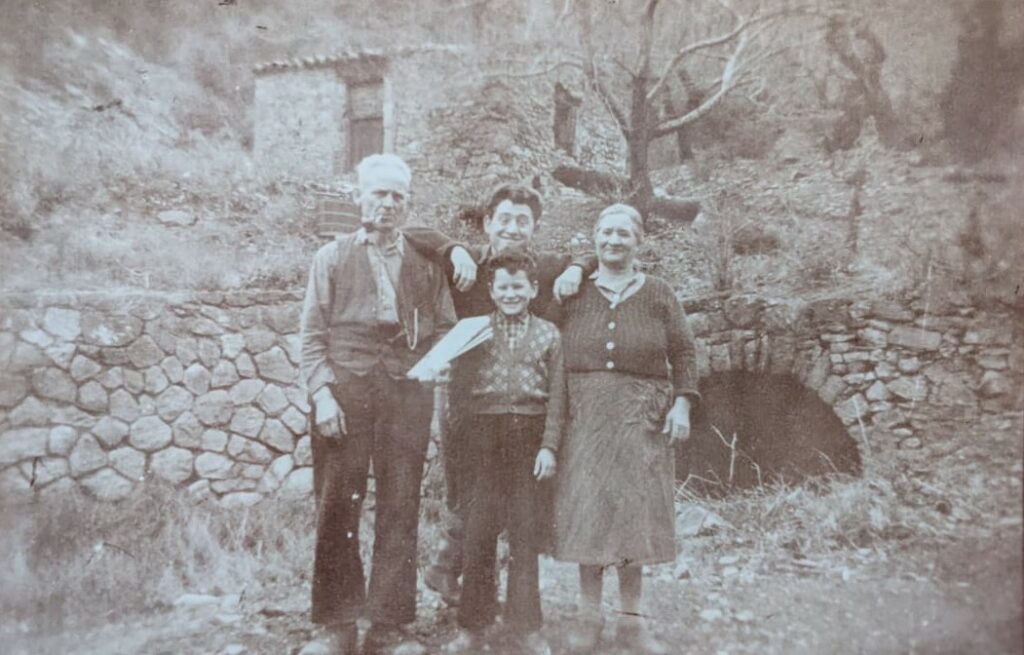

Photo extraite du livre « Veines d’Orb » de Jean Tuffou. La légende indique : « Bousquet d’Orb 1932, Visite du carreau de la mine Vernière, au pied du plan Despous, Frangouille » (NDLR, probablement Verrière et non Vernière). La photo a été prise au pied du plan Despous dont le départ se trouvait à proximité de l’entrée de la mine Leenhardt (mine Leenhardt fermée en1931). A cette époque la mine Verrière, située de l’autre côté du ruisseau de Rigaussel, était la seule encore en fonction. La plateforme de l’entrée de la mine Verrière était relié à la plateforme de l’entrée de la mine Leenhardt par une passerelle.

En parcourant la montagne au dessus de l’entrée de la mine Leenhardt il est possible aujourd’hui de deviner par endroits le passage du funiculaire et de certaines plateformes. Un pont en pierre, faisant très probablement partie du parcours du funiculaire, est visible à une centaine de mètre au dessus de l’entrée de la mine Leenhardt. Photos décembre 2023.

Le réseau ferroviaire rive droite

En 1897, débute la construction d’un chemin de fer extérieur entre les mines de Cap Nègre et de Verrière. Dans le rapport de l’ingénieur en chef d’août 1899, il est indiqué qu’une voie ferrée extérieure de 850 mètres relie la mine du Cap Nègre à celle de Verrière. Ce tracé en rive droite du Ruisseau de Rigaussels se prolonge jusqu’à la mine Coustières, ce qui en fait une liaison ininterrompue depuis le Bousquet.

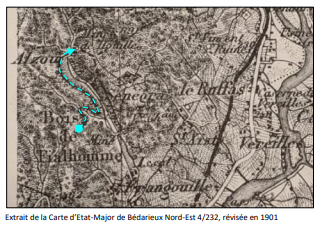

Zoom de la carte d’état major « 4/232 Bédarieux Nord-Est révisée en 1901 » qui indique une mine à Alzou, la mine Verrière et une mine à Coustière.

Un tracé noir barré de petits traits noir semble indiquer une connexion ferroviaire entre Coustière, Verrière et Alzou via le viaduc d’Alzou.

Certaines sources indiquent que, contrairement au éléments découverts ci-dessus ou représentations schématiques, il n’y a jamais eu de voies ferrées minières sur la rive droite du ruisseau de Rigaussel, ni dans le vallon de Coustières. Les pentes trop fortes avec des différences d’altitude trop élevées, et le terrain ne montre aucune trace de ce qui aurait pu ressembler à des plateformes ferroviaires.

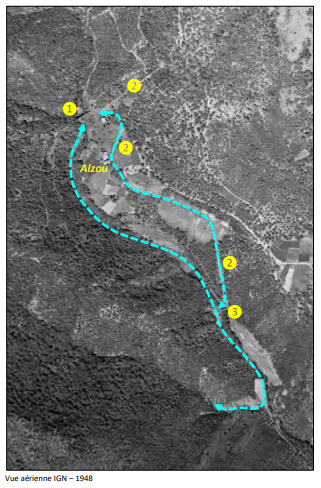

IRSP remarque divers éléments à usage ferroviaire visibles sur cette vue aérienne IGN 1948 :

1) le viaduc

2) les traces rectilignes, pouvant correspondre à des plans inclinés

3 ) un pont entre les mines Verrière et Leenhardt

IRSP mentionne le réseau tracé en bleu, partant d’Alzou jusqu’à Leehnardt, sur la rive gauche, avec son plan incliné. Ce réseau a bien existé. Le tracé en bleu rive droite partant d’Alzou à Verrière puis Coustière mentionné sur la carte Etat-Major 1901 n’est pas confirmé.

La galerie Castagnou

La galerie de roulage de l’Orb est indiqué en pointillés jaunes. Le travers-banc de Castagnou est indiqué en pointillés bleus. A partir de 1925, le travers-banc de Castagnou, rejoignait les galeries de l’Orb par la Mine Balayé.

Le plan, difficilement lisible, semble indiquer un prolongement du travers-banc de Castagnou sous le vallon de Rigaussels et une liaison possible (trace effacée), entre le travers-banc de Castagnou et la mine Leenhardt.

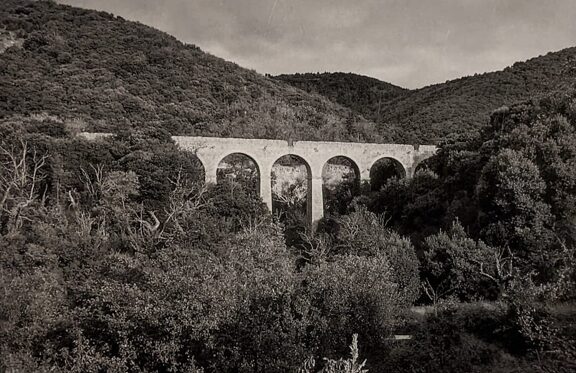

Le viaduc d’Alzou

Pour évacuer la houille des mines de la rive droite du ruisseau de Rigaussel (Cap Nègre d’Alzou et Coustière), vers la mine du percement d’Alzou, les exploitants font construire au début du XXe un viaduc dit « Viaduc d’Alzou ». Bâti en maçonnerie de 6 ou 7 arches plein cintre, long d’environ 118 mètres, haut d’environ 15 mètres, sa largeur est estimée à 2,5 m. Il enjambe le ruisseau de Rigaussel, et permet de transférer la houille vers le Bousquet d’Orb en passant sous le mont Sénégra via le percement d’Alzou et la galerie d’Orb. Toutes les mines étant reliées au réseau de roulage de la concession du Ruffas.

Deux vues du viaduc peu avant sa destruction. Sur la photo de gauche on distingue le cèdre d’Alzou au dessus du carreau d’Azou.

Le Grand Travers-Banc de Camplong (GTB ou TB 250)

Fin des années 1940, alors que la plupart des galeries sont progressivement abandonnées, un dernier itinéraire de transport du charbon est mis en service à partir de 1946. Il est constitué de tronçons de galeries préexistants. Le creusement du Grand Travers Banc (GTB) ou travers banc 250 (TB 250), en raison de son altitude moyenne, fut la dernière et grande infrastructure souterraine réalisée dans la concession du Ruffas. Les travaux ont démarré à la fin de l’année 1946. Le TB 250 devait constituer l’artère principale de desserte des charbons, reliant les chantiers des divisions de Graissessac à ceux du Bousquet d’Orb. Cet ouvrage devait initialement rejoindre le puits des Nières, situé rive droite du Clédou sur la concession de St Gervais, avec comme objectif, la desserte de tous les chantiers d’exploration des différentes concessions, jusqu’au lavoir du carreau Debay au Bousquet d’Orb. Le creusement du TB 250, démarré au Bousquet d’Orb, s’arrêta finalement au puits Durand (Camplong) situé sur la concession de Boussagues. Cet itinéraire de 6,5 km de long permettait de transporter le charbon du Puits Durand jusqu’au carreau Debay (Bousquet d’Orb).

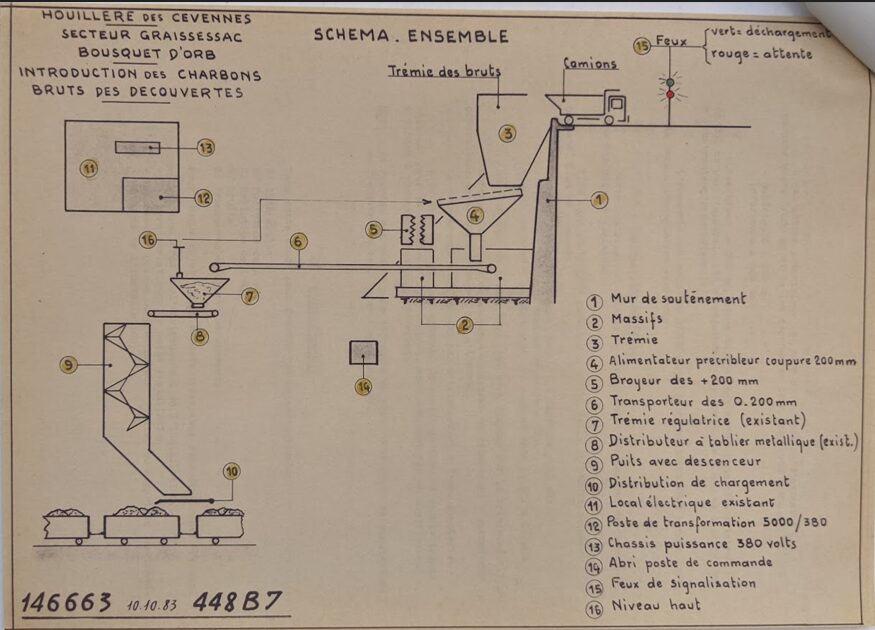

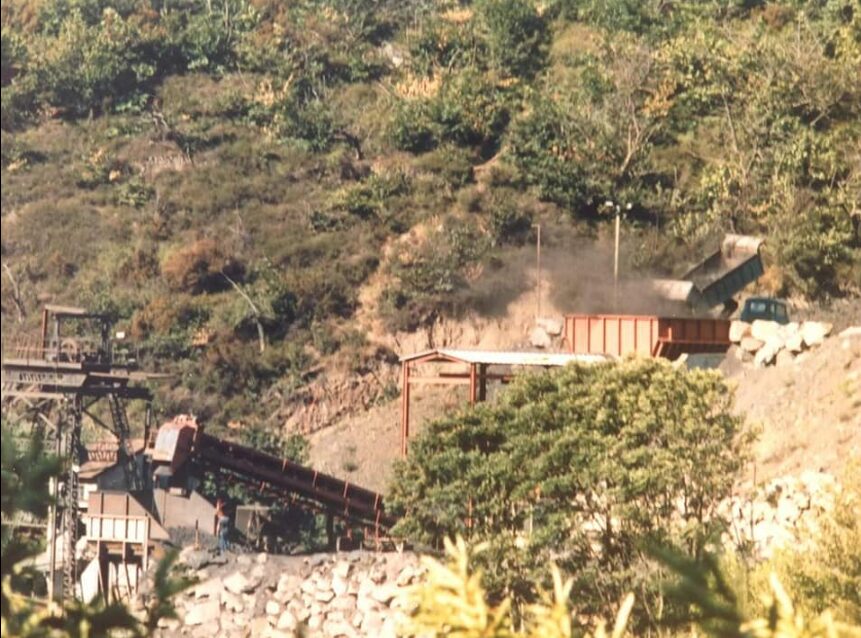

Le charbon extrait des “découvertes” de Cap Nègre rejoint Camplong par des pistes de montagne, puis est déversé dans le puits Durand. Lequel, équipé d’une trémie souterraine géante et d’un toboggan hélicoïdal charge automatiquement le charbon sur un train de berlines à traction électrique.

A la fin de l’exploitation de « la découverte », le GTB est en partie remblayé par du sable pour éviter son effondrement car il passe sous des zones habitées. A sa sortie sur le carreau Debay (Bousquet d’Orb) il a été équipé d’un drain d’écoulement qui sert d’exhaure avec un canal de fuite en béton. Ce dispositif évite que toutes les anciennes galeries du Mont Sénégra se remplissent d’eau avec des conséquences qui pourraient être désastreuses.

« La Taupe »

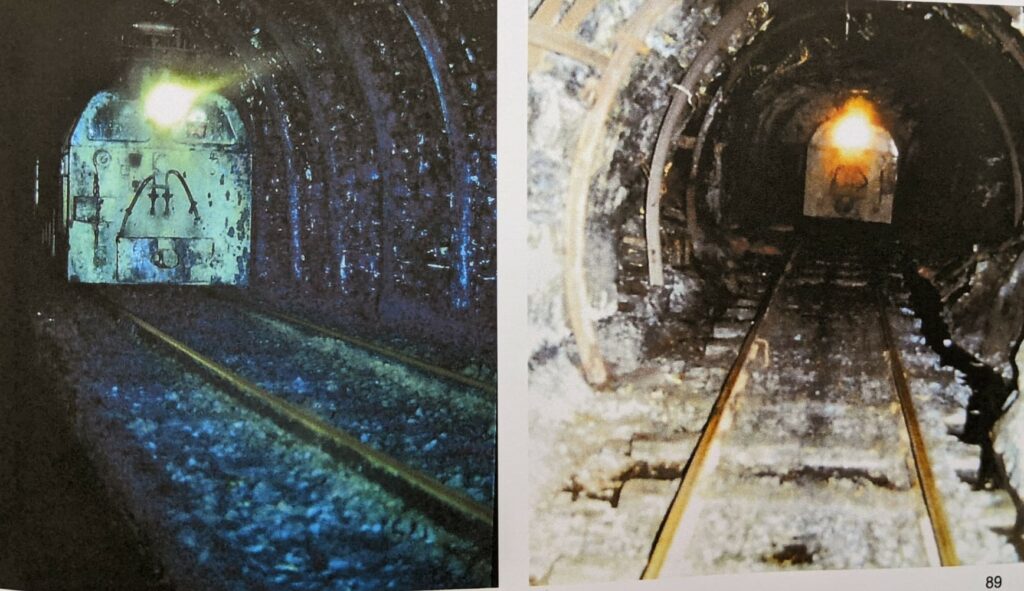

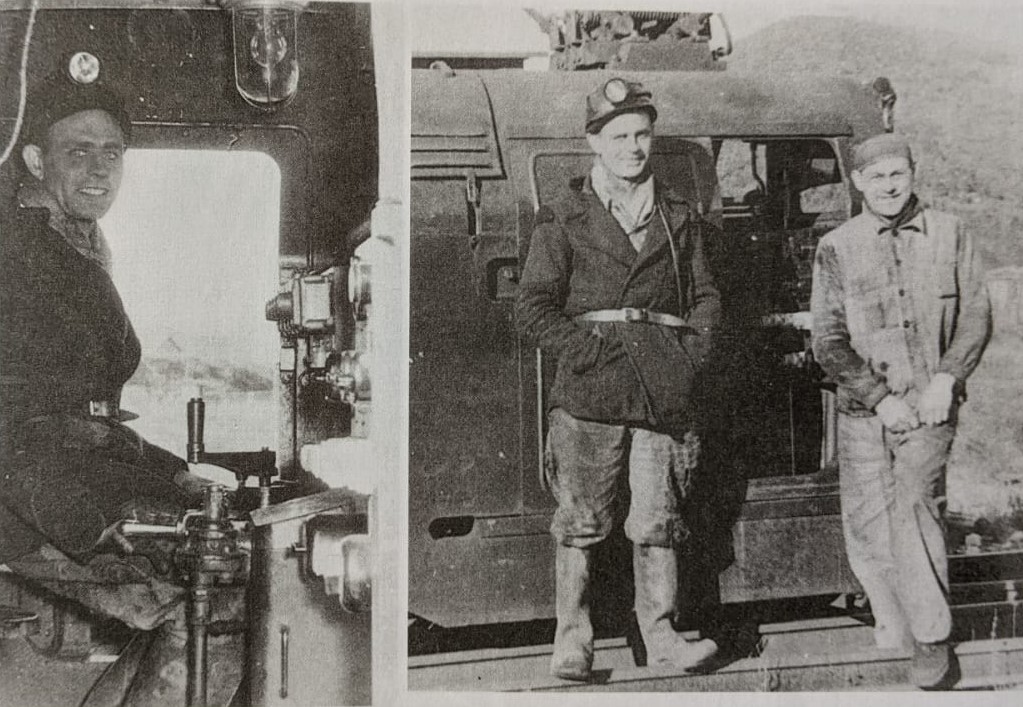

Les 2 motrices électriques, surnommé « les taupes », roulant sur voie métrique, faisaient la navette dans les 6,5 km du travers-banc avec un convoi de 100 m de long formé de 15 wagons contenant chacun 6 m3 de charbon qui évacuaient le charbon jusqu’au lavoir du carreau Debay du Bousquet d’Orb. Les motrices effectuait 14 voyages par jour. Selon le témoignage de M. Serge Kriket, électricien qui a travaillé de 1975 à 1993 pour la mine, dont sa toute première mission à l’âge de 22 ans à été de réparer une des motrices, dans les années 80-90, les motrices travaillaient 8 heures, en alternance.

(Les 3 photos sont extraites de l’ouvrage de Philippe Estang, Espace muséographique « Les lumières de la mine »)

Photos extraites du live de Jean Tuffou « Veines d’Orb » (2014 Association PARATGECOM): Photos prises en décembre 1955. A gauche: Jean Rivière aux commande de la motrice. A droite : la motrice et ses conducteurs, Jean Rivière et Maurice Pons.

Selon un post trouvé sur la page Facebook des Houillères du Bassin Centre et Midi, une des 3 « Taupes » du Travers-Banc 250 qui convoyait le charbon du puits Durand au carreau du Debay, une MFD 92, est exposée dans le musée à ciel ouvert de la mine de Cagnac-les-mines dans le Tarn. Un autre post Facebook confirme et précise: C’est une locomotive Alsthom, à voie métrique MFD 92, N° 912 de 16 tonnes, avec un effort de traction de 1990 kg, sous une tension de 500 v en provenance du Bousquet d’Orb.

Si cette page comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.