Origine de Frangouille

Extrait du site Internet de la fondation « La sauvegarde de l’art français » disponible ici : « André Soutou a minutieusement analysé ce toponyme, Frangolha (transcrit Frangouille en français), pour y trouver la trace d’un nom de personne franc, Francolinus, qui a pu être celui du fondateur ou possesseur d’un domaine foncier en cet endroit au VIIe ou au VIIIe siècle ».

Extrait du dossier IA34009042, rédigé par Morgane Visière dans le cadre de l’inventaire du patrimoine de la région Occitanie en 2017), disponible ici : « Selon André Soutou, le hameau est né d’un domaine foncier fondé vers le 9e siècle par un personnage d’origine franque, qui venait de s’installer dans un pays depuis longtemps romanisé ».

Le nom de Francolinus ou Francolin est aussi celui d’un oiseau, une espèces de perdrix.

Origine du nom de Frangouille

Les formes anciennes connues du nom de lieu Frangouille ont été relevées en 1983 par Frank R. Hamlin dans son ouvrage « Les noms de lieu du département de l’Hérault, nouveau dictionnaire topographique et étymologique » (Mèze, 1983).

- Frangolia en 1135

- Frangolano en 1153, 1178 et 1216

- Frangoulle en 1622

- Frangouille » à partir du XVIIIe siècle

L’explication proposée par Frank R.Hamlin est la suivante : Nom d’homme germanique « Francolinus » altéré sous l’influence du latin « Fringuilla », pinson.

D’autres formes anciennes du nom de Frangouille ont été relevé par Eugène Thomas, dans son ouvrage « Dictionnaire topographique du Département de l’Hérault comprenant les noms de lieu anciens et modernes » édité en 1865 et disponible sur le site BNF Gallica ici :

- Villa Franconicas en 1120

- S. Maria de Frangolia en 1135

- Faruscleiras, Faruscleuras en 1128

- S. Maria de Frangolano en 1153, 1178 et 1216

Il a été également relevé dans les compoix différentes orthographes du nom de Frangouille:

- Frangoulhié dans le compoix de 1695

- Frangoüilhe » et « Frangoüile dans le compoix de 1737

Pour le président de la Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault (SAHHCH), l’origine du nom de Frangouille, viendrait de FRANCOLIVS + le suffixe latin -ANVM au Ve siècle. Domaine romano-germanique (romain et wisigoth).

Donation au profit des templiers de Pezenas

André Soutou dans son ouvrage « Le nom de lieu germano-latin de Frangouille » (Bulletin de la SAHHCH, n°9, 1986), indique l’existence d’une mention ancienne du toponyme Frangouille dans une charte originale écrite au hameau et datée de 1143. Cette charte est conservée au Fonds de Malte des Archives Départementales de la Haute Garonne (liasse Pézenas 1, n°7), elle relate une donation consentie par Bérangère de Frangouille à la commanderie des Templiers de Pézenas. Le texte rédigé en latin et ancien provençal est reprit par l’auteur, en voici la reproduction et la traduction:

« Au nom du Seigneur, moi, Bérangère de Frangouille, mère de Guibert et de Roux et de Bompar et de Deusde, à l’approche de ma mort et pour l’avenir de mon âme, je lègue en pleine conscience à Dieu, notre Seigneur, et aux chevaliers du Temple tout ce que je possède en fait et en droit dans la paroisse Notre Dame de Frangouille, après avoir donné, dans mon alleu, à mes enfants mentionnés plus haut, qui habitent ici, et à Guilhem , fils de Roux, ce qui leur revient. J’ai fait de ce partage de telle sorte que si toi, Guibert, ou Bompar, ou Deusde, ou Guilhem, fils de Roux, vous vouliez ne pas respecter ce legs que j’ai consenti à Dieu, notre seigneur, et aux chevaliers du Temple, vous n’ayez aucune part de tout ce qui relève de ce don que j’ai fait par amour de l’ordre du Temple et de ses frères. C’est Bérangère qui fit écrire cette charte qu’elle a confirmée de ses mains et qu’elle a demandé aux témoins suivants de garantir : Guilhem Pourcel, prêtre ; Gérard Sigier ; Guibert du Bousquet[1]. Fait au mois de janvier 1143 sous le règne de Louis VII, roi de France. Charte écrite par Guilhem, curé de Frangouille. »

[1] le Bousquet de la Balme dont ce serait la plus ancienne attestation historique

L’église Sainte Marie

Extrait du dossier d’œuvre architecture IA34008372 | Réalisé par Morgane Visière:

L’église de Frangouille est mentionnée pour la première fois dans la bulle d’Innocent II parmi les possessions de l’abbaye de Joncels : « ecclesiam S. Mariae de Frangolia » (1135). Elle est également citée dans les bulles d’Eugène III « de Frangolario » (1153) et d’Honorius III (1216) ; « de Frangolano ». D’après une bulle du pape Alexandre III, l’église dépendait en 1179 de l’évêché de Béziers. Dans le livre Noir du chapitre cathédral de Béziers, il est fait mention du privilège accordé, en 1153, à l’église Sainte-Marie de « Frangolano » par le pape Eugène III. En 1143, Bérangère de Frangouille, fait don aux Templiers de tout ce qu’elle possède dans la paroisse de Frangoliano. Selon l’Abbé Alzieu, l’église devient une annexe de Saint-Xist au 14e siècle, c’est pourquoi elle ne figure pas dans les registres ecclésiastiques de l’époque. L’état officiel des églises de Béziers, dressé en 1780, place Frangouille parmi les paroisses de l’archiprêtré de Boussagues.

L’église daterait, de la seconde moitié du XIIe siècle. Les contreforts nord, la porte voûtée de la sacristie, le mur du fond et le clocheton ont été ajoutés ultérieurement. Dans l’article précité ci-dessus André Soutou, se demande si le bâtiment de l’église mentionnée en 1135, ne renferme pas des parties architecturales d’époque antérieure.

En 1928, au chevet de l’église, fut découverte la dépouille, conservée dans un cercueil de plomb, de Joseph Gabriel de Thézan du Poujol, abbé de Joncels, mort le 31 mai 1686 au château de Brousson à La Tour-sur-Orb.

L’église Sainte-Marie de Frangouille ne se situe pas dans le hameau historique de Frangouille mais dans un lieu-dit nommé le Mas de l’église. A l’est se trouve le cimetière.

L’édifice est constitué de pierre d’extraction locale de couleur rouge issue de la ruffe (roche formée par la combinaison de sédiments argileux et d’oxydes de fer). L’église est orientée Ouest-Est, elle possède un plan allongé, une nef à deux travées qui sont supportées par un arc-doubleau en arc brisé reposant sur des piliers dont les chapiteaux sont simplement épannelés. La nef est séparée du chœur par un arc diaphragme en plein cintre qui retombe sur des piliers ornés d’impostes moulurées. Le chœur est voûté en berceau plein cintre, sur l’abside en cul-de-four quatre nervures se terminent en culs-de-lampe, dont la partie supérieure est taillée comme un chapiteau de colonnette. Ces chapiteaux représentent des têtes de femmes, des feuillages, un visage. Les astragales de ces divers chapiteaux se prolongent par une corniche qui court tout au long du sanctuaire, en se retournant en archivolte autour des ébrasures des fenêtres. La nef est éclairée par l’oculus de la façade ouest et par une baie en pénétration dans le chœur à l’est. Le portail ouvre au sud, dans la deuxième travée : il comporte trois voussures au tracé légèrement brisé. La première voussure, seulement chanfreinée, fait alterner pierre blanche et rouge. L’extrados est marqué par une archivolte à tore à listel qui retombe sur deux culots sculptés de têtes anthropomorphes. Ce portail est similaire au portail de l’église de Saint-Xist, située à quelques kilomètres de Frangouille.

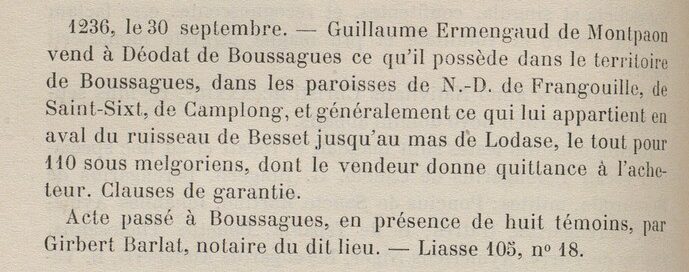

Cession de Frangouille à Déodat de Boussagues

L’extrait ci-contre est disponible dans le livre « LE FONDS THESAN » aux archives du château de Léran (Ariège) de F. Pasquier et S. Olive édité par Loriol en 1913

Restes de l’époque médiéval trouvés dans Frangouille

Bénitier médiéval, brisé en deux

Fragment de poterie retrouvé à Frangouille (collection privée d’un habitant de Frangouille)

Projectiles retrouvés dans Frangouille, probablement (pas certifiés) utilisés au moyen-âge avec une arme de type trébuchet, bombarde, bricole, catapulte etc. (Collection privée d’un habitant de Frangouille)

Couvercles de sarcophages ou simples finitions de mur ?

Sur un ensemble de murs de Frangouille reposent 2 très belles pierres de grès, de tailles identiques (environ 140 x 60), dont la forme trapézoïdale pourrait faire penser à des couvercles de sarcophage. Une source bien informée nous indique que ce pourrait bien être des couvercles de sarcophage moyenâgeux qui pourraient dater entre le Ve et le VIIIe siècles. Une autre source, également bien informée, précise que ces pierres sont trop étroites pour avoir recouvert une cuve en pierre. S’agirait-il de couvercle de sarcophage pour des personnes de petites tailles ?

En observant les 2 murs, on constate que ces pierres ne couvrent pas l’ensemble des murs. Si ces pierres sont une finition, pourquoi n’auraient-elles pas couvert la totalité des murs ?