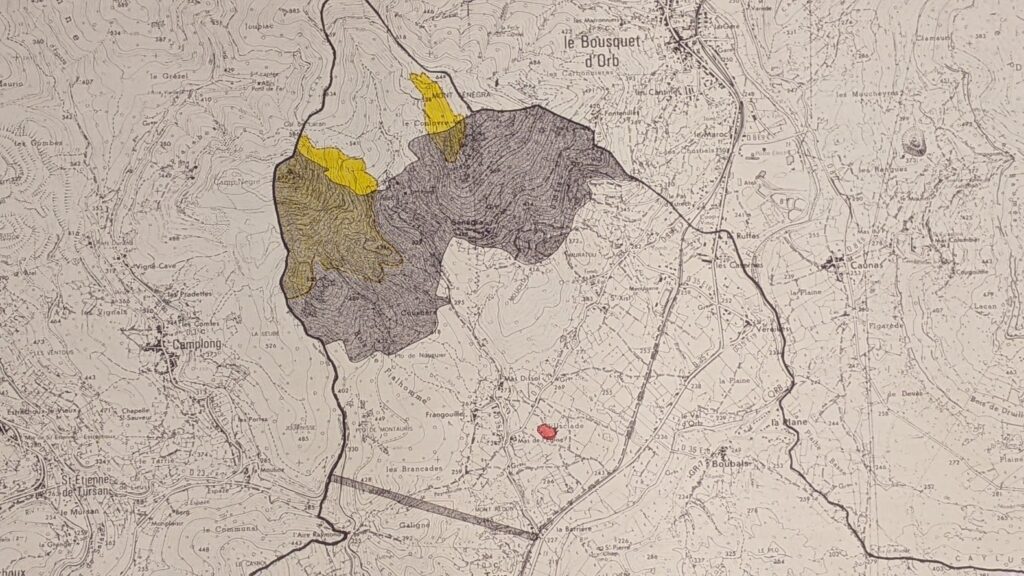

Le bassin houiller de Graissessac au Bousquet d’Orb forme une bande d’environ deux kilomètres de large, allongée d’Est en Ouest sur un peu plus d’une vingtaine de kilomètres.

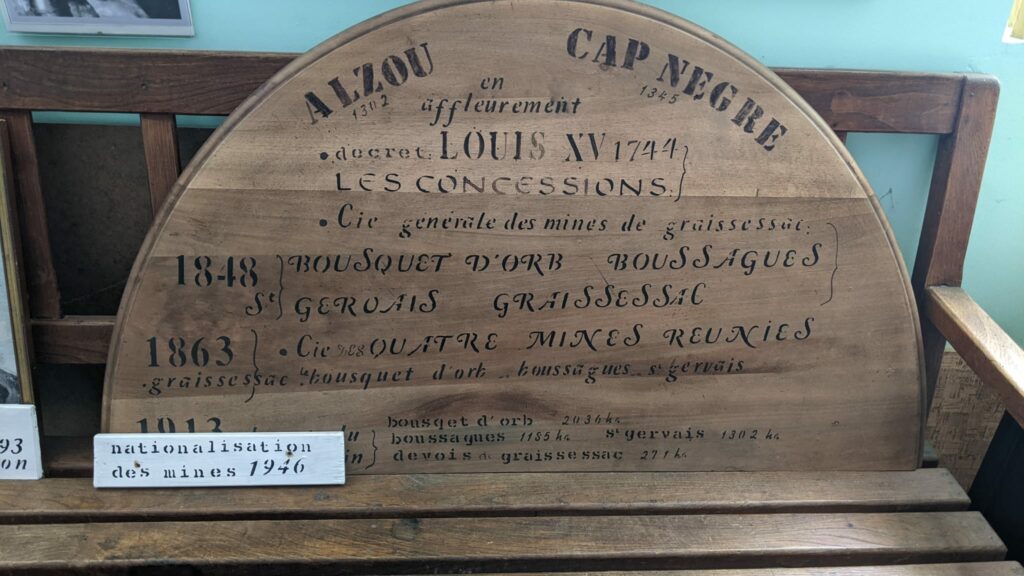

L’extraction dans le bassin commence au Moyen-âge, par des exploitations artisanales à ciel ouvert. Les premiers sites exploités par affleurements et répertoriés sur le bassin seront ceux d’Alzou (1302) et de Cap Nègre (1345). Les habitants collectaient le charbon de terre (la houille) pour leurs besoins domestiques et pour leurs forges artisanales.

L’extraction de la houille se fait par la suite par des baumes (balme au singulier, signifiant cavité, excavation). Ces ouvrages souterrains (puits et galeries) sont épars, sans régularités et d’extension limitées car menées sans grands moyens et sans vrais dispositifs d’aérage et de drainage ou d’exhaure. Les volumes souterrains réduits et rudimentaires n’ont pas laissé de traces résiduelles visibles lorsque l’exploitation redémarre timidement dans la seconde moitié du XVIIIème siècle.

Panneau visible dans le musée « Graissessac autrefois » (plateau Ste Barbe, Graissessac) animé par l’Association « Des Pierres et du Charbon »

« Entre 1364 et 1735, des contestations très vives s’élevèrent entre seigneurs voisins pour la possession des certaines mines. Entre 1676 et 1740, Joseph-Gabriel de Thézan, abbé de Joncels, seigneur de Boussagues, et ses héritiers, intentent de nombreux procès à des exploitants clandestins de mine pour leur usage personnel » (Louis Fargier, « La lente et pénible genèse de la compagnie des 4 mines », bulletin N° 09-1986 SAHHCH)

« Depuis le moyen-âge, l’on savait que des artisans locaux avaient développé des productions de fabrication de clous, de sonnailles et grelots pour les troupeaux. Ces productions locales furent possibles grâce à l’extraction de « lou carbo dé peyro », le charbon de pierre » (Georges Pile « Etienne Giral » bulletin N° 34-2011 SAHHCH). L’utilisation du charbon de terre a permit, également, de faire fonctionner des fabriques d’eaux de vie, des fours à chaux, quelques manufactures de draps et des forges.

L’histoire moderne et préindustrielle du bassin minier débute avec le développement des verreries qui, après décision royale, se voient dans l’obligation d’abandonner le bois comme combustible et doivent se tourner vers le charbon fossile pour faire fonctionner leur fours.

La signature de la première concession est accordée sur le territoire de la baronnie de Boussagues, à Etienne Giral en 1769 par le roi Louis XV, pour extraire le charbon destiné à la verrerie industrielle créée par ce dernier sur Hérépian. Le propriétaire de la concession devait reverser des redevances au roi (Louis XV) et au Baron, le vicomte Thésan du Poujol.

« En 1770, la France ne disposant pas encore d’Ecole des mines ni de personnel suffisamment formé fut contraint d’embaucher des ouvriers mineurs qualifiés étrangers de Flandre et d’Allemagne, pour débuter l’exploitation en puits et en galerie, personnel qui formera les équipes de mineurs locaux » (Georges Pile « Etienne Giral » bulletin N° 34-2011 SAHHCH)

Les débuts de l’exploitation préindustrielle se font dans des conditions assez difficiles et sous tension avec la population local. « Les concessionnaires se voient contraints de livrer le charbon à bas prix pour tous les cloutiers et maréchaux à forge des villages contestataires. En effet, avant l’arrivée d’Etienne Giral, les artisans pouvaient extraire du charbon qu’ils obtenaient gratuitement par grattage ou par extractions dans de petits puits (Louis Fargier, « La lente et pénible genèse de la compagnie des 4 mines », bulletin N° 09-1986 SAHHCH). « A Graissessac et Camplong, nombre de conflits éclatent avec des particuliers qui veulent aux aussi poursuivre leurs exploitations sans tenir compte des droits du nouveau concessionnaire et oblige E. Giral à porter plainte en justice » (Georges Pile « Etienne Giral » bulletin N° 34-2011 SAHHCH).

La première concession du Bousquet d’Orb est accordée le 9 avril 1778 au Marquis De Bermont. Elle avait pour limites la Montagne du Bousquet, la rivière d’Orb, le ruisseau de Cazilhac et le ruisseau de Rigaussel reliant Alzou à la rivière d’Orb. Elle est par la suite rétrocédée à l’abbé Martel. Les travaux pour l’ouverture de la mine débutent en 1778 mais il semble que deux années ont été nécessaires avant le début de l’exploitation du charbon en 1780.

Les sites de la rive droite du ruisseau de Rigaussel comme celles de Cap Nègre faisait parties de la concession de Boussagues. Les sites de la rive gauche du ruisseau de Rigaussel, comme celles d’Alzou, faisait parties de la concession du Bousquet.

En 1789 un rapport signale que les mines de la baronnies de Boussagues connues sous le nom de mines de Graissessac, Camplong et Sénégra sont prodigieusement riches. Le charbon de Graissessac est de qualité supérieure, les autres mines donnent du charbon inférieur en qualité mais qui peut servir à divers usages du commerce.

Pendant la révolution, des troubles surviennent au sein du bassin minier comme la rébellion d’ouvrier congédiés qui veulent leur propre exploitation. L’abolition des privilèges en août 1789 entraine un certain nombre d’exactions. Du côté d’Alzou, l’on a pratiqué illicitement plusieurs ouvertures desquelles on a extrait de la houille.

L’accès aux gisements se fera par des galeries creusées à flancs de coteaux, parfois directement sur les affleurements ou par des travers bancs. Ces galeries en légère pente montante, assuraient par gravité l’évacuation des eaux.

En 1848, les concessions du Bousquet-d’Orb, de Boussagues, de Graissessac et de Saint-Gervais se regroupèrent pour former la Cie Générale des Mines de Graissessac. L’exploitation minière bénéficie des perfectionnements technologiques de l’industrialisation en particulier avec l’arrivée du chemin de fer à la fin des années 1850.

Le bassin houiller de Graissessac s’appuie dans presque toute sa longueur entre les Cévennes et la Montagne Noire, sur le versant d’un chaînon de montagne duquel partent plusieurs ramifications séparées par des vallées quelques fois assez profondes et formant plusieurs grandes déchirures qui, en mettant les couches à nu et facilitant leur découvertes, favorisent ainsi l’exploitation des mines. Malgré cette configuration, on voit apparaître dans la seconde partie du XIXème siècle, les premiers projets d’accès aux travaux par des puits verticaux.

La Cie des 4 Mines fut ensuite créée le 7 octobre 1863. La concession de La Tour sur l’Orb est intégrée à la concession du Bousquet d’Orb qui prend le nom de la concession de Ruffas. Cette concession s’étendait à la fois sur les communes de La Tour, du Bousquet, de Lunas et de Dio-et-Valquières.

Les hauts cantons connaissent une période faste, l’activité économique se développe, la population augmente avec l’arrivée de jeune mineurs des départements voisins (Lozère Aveyron, Tarn…) et de pays étrangers (Espagne, Italie…), parfois accompagnés de leurs famille.

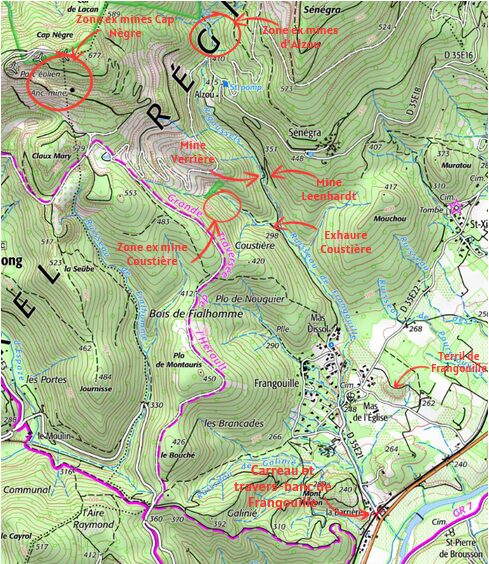

La fin du XIXe siècle voit l’ouverture des mines de Verrière (1881), de Leenhardt (1882), la réouverture des mines d’Alzou (1895) et l’ouverture de Coustières (1898).

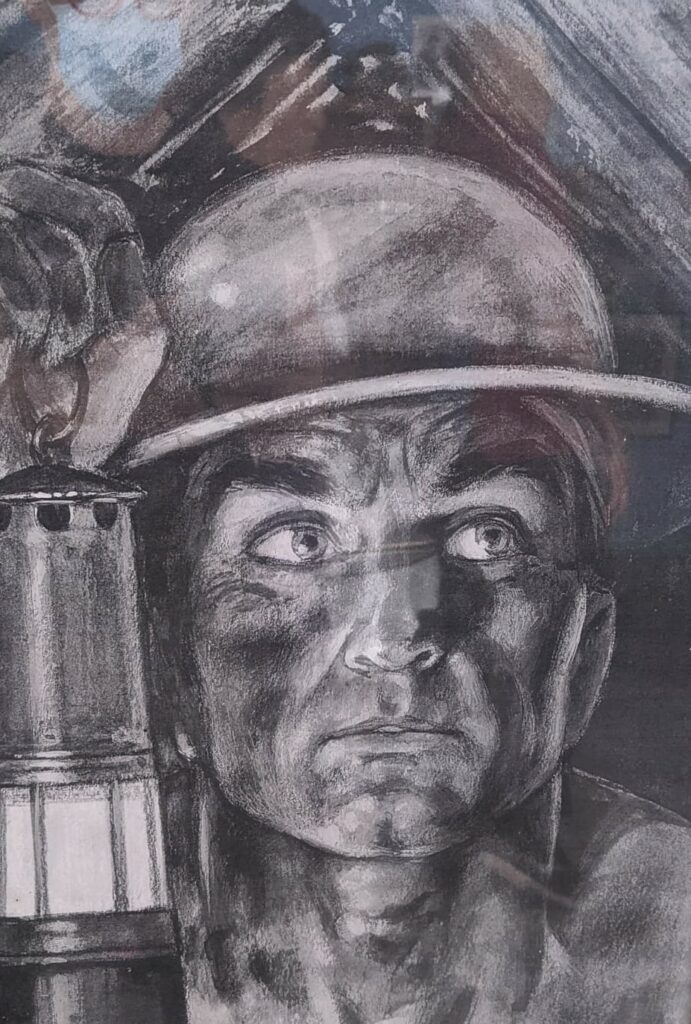

L’abattage était fait avec des outils à main, la rivelaine (pic à deux pointes à manche long et plat), le pic léger (pic à veine, pic lourd et pic d’avaleresse) ou encore le pied de biche. Le but du travail à la pointerole est d’éclater le charbon pour l’extraire. Le mineur frappe avec une massette (de 1 à 3 kg) sur la pointerolle appuyée contre la roche (extrait Wikipédia). Les 1er marteaux piqueurs alimentés par air comprimé équipent les mineurs de fond du bassin de Graissessac – Le Bousquet d’Orb à partir de 1939.

En 1946, la compagnie des mines fut nationalisée, ce qui donna les Charbonnages de France et son entité les HBCM (Houillères du Bassin du Centre et du Midi). En 1946 débute le creusement de la galerie du Frangouille, qui servira d’exhaure pour le Grand Travers Banc 250.

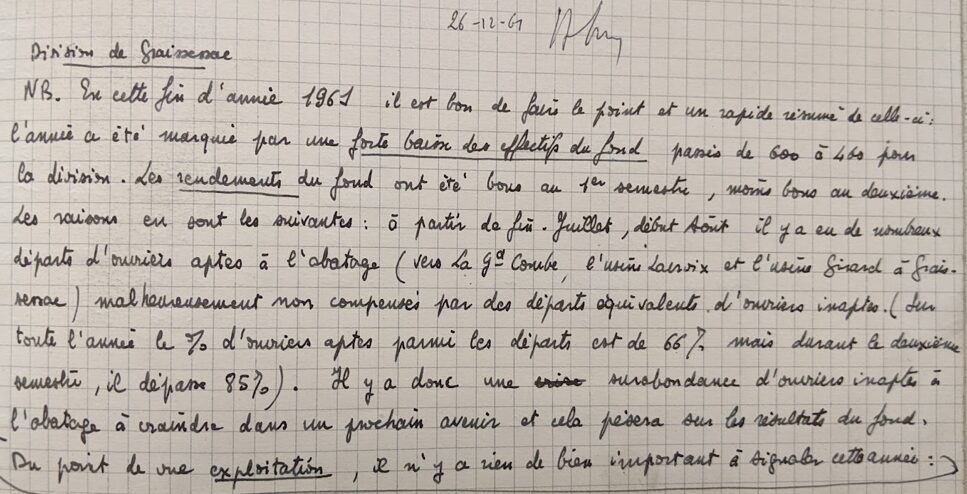

Dans les années 1950 l’activité industrielle s’est ralentie. Les mines ont fermées les unes après les autres et les mineurs ont été reclassés dans des usines locales ou ont été contraint d’aller travailler sur d’autres chantier, ailleurs.

Les année 60, marquent la fin progressive des travaux dans les mines souterraines.

Dans un rapport d’avril 1975 (disponible aux archives Départementales de l’Hérault), concernant les puits il est précisé:

- « Arrêt d’extraction de fond le 31 décembre 1964 »

- « Depuis le 30 avril 1967, les travaux du fond sont noyés, l’eau coule par la galerie de Frangouille »

- « L’exploitation fond est définitivement terminé en 1968 »

C’est en 1956, à une époque où des moyens mécaniques puissants sont disponibles sur le marché, quelques années avant la fermeture des travaux souterrains, que les exploitants procèdent à l’ouverture de vastes mines à ciel ouvert, appelées « découvertes ». La qualité du charbon exploité sur les 8 chantiers en « découverte » le destine plus particulièrement aux industries cimentières, aux chauffages collectifs, aux réseaux chaleurs et à la serriculture. L’exploitation des mines « découvertes » durera jusqu’en 1993.

Le 1er janvier 2008, c’est la fin de Charbonnages de France après 200 ans d’activités industrielles et 34 millions de tonnes de charbon extrait dans le bassin minier de Graissessac – Le Bousquet d’Orb, 28 millions au fond et 6 millions dans les découvertes. Sur le bassin houiller de Graissessac – Le Bousquet d’Orb, il a été recensé un total de 516 ouvrages débouchant au jour, 300 entrées de mines, sept chevalements, il est à noter qu’environ 200 ont disparu dans les travaux de « découverte » ou ont leur débouché situé sous les remblais des imposants terrils et verses.

L’histoire du bassin minier raconté par Jean Tuffou sur France-Bleue Hérault

Dimanche 19 février 2023, Léopoldine Dufour, journaliste de France Bleue Hérault, reçoit Jean Tuffou dans l’émission « Parlez-moi d’ici ». L’invité est auteur de plusieurs ouvrages dont « Les pénitents de mine », « Histoire du bassin minier de Graissessac-Le Bousquet d’Orb », « Veines d’Orb » et d’un spectacle sur la mine la « Cancon de la mine ». Jean Tuffou est aussi l’ancien directeur de l’Office Départemental de d’Action Culturelle et a été Directeur de cabinet adjoint de la ville de Montpellier.

Sur les traces du bassin houiller

Pays Haut Languedoc et Vignobles à édité une plaquette de présentation du bassin houiller de Graissessac au Bousquet d’Orb.

Localisation des mines du secteur Frangouille-Alzou-Cap Nègre

Si cette page comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.