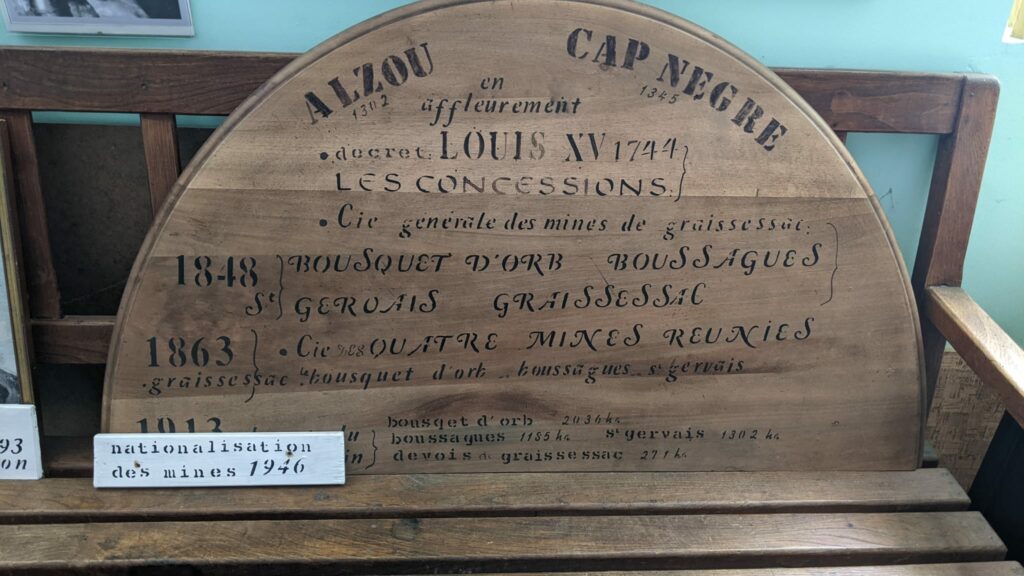

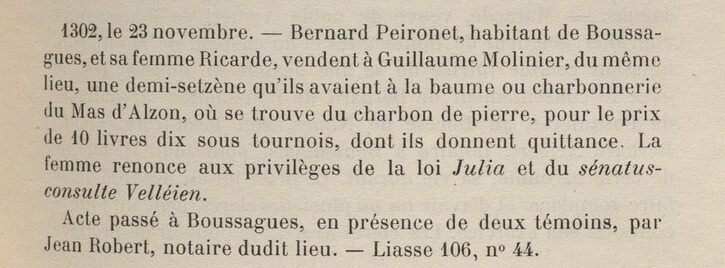

L’extraction dans le bassin minier de Graissessac au Bousquet d’Orb commence au Moyen-âge, par des exploitations artisanales à ciel ouvert. Les premiers sites exploités par affleurements et répertoriés sur le bassin seront ceux d’Alzou (1302) et de Cap Nègre (1345).

Panneau visible dans le musée « Graissessac autrefois » (plateau Ste Barbe, Graissessac) animé par l’Association « Des Pierres et du Charbon »

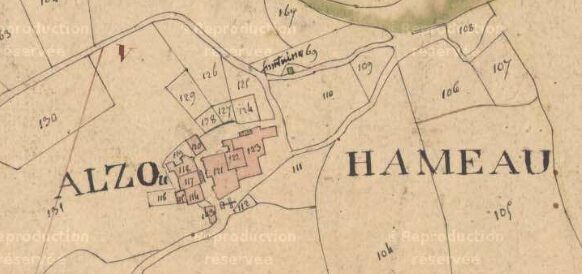

Le hameau d’Alzou

Alzou était le nom d’un petit hameau, proche du hameau de Sénégra, qui a fait parti de la baronnie de Boussagues, de la commune de Camplong, puis de Boussagues et de La Tour sur Orb. En 1856 le hameau était constitué de 4 maisons d’habitation. Au début des années 1920, 4 familles habitent le hameau, les familles Carol, Lassère, Lugagne et Esteban. En 1936, 3 maisons étaient encore habitées, dont une par la famille Esteban.

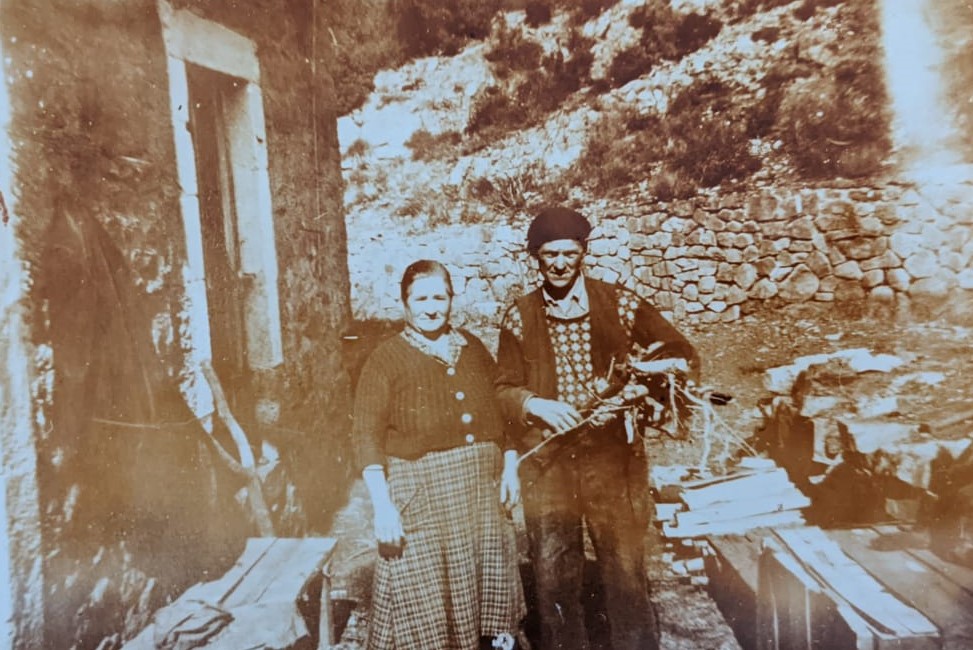

Photos prise à Alzou dans les années 30. Photo de la famille Reverbel

Dans les années 30, le dimanche, les habitants de Frangouille et de St Xist montent à Alzou pour retrouver leurs amis. Les jeunes gens grimpent dans les wagonnets de la mine et s’amusent à se faire promener sur les rails.

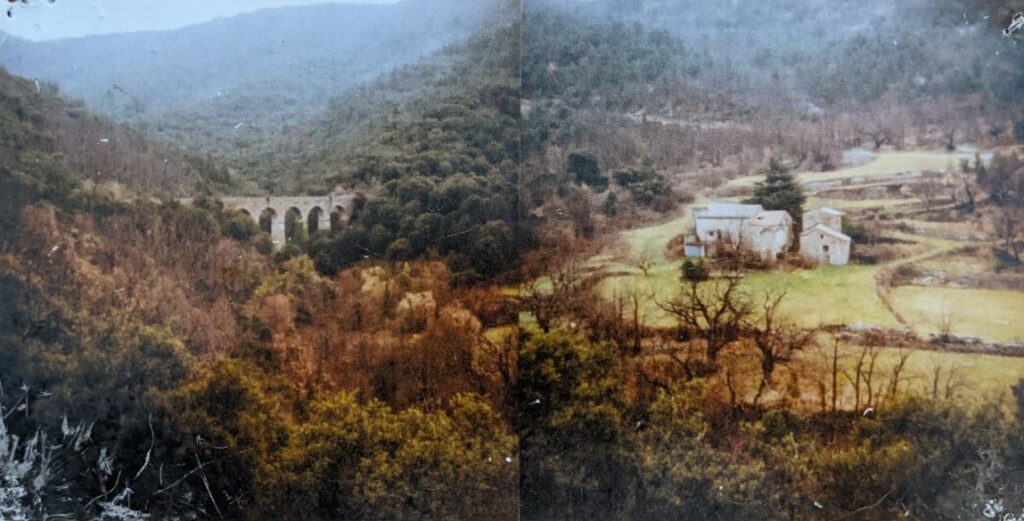

Photo de gauche: En arrière plan, le viaduc d’Alzou. Sur la droite, les maisons du hameau d’Alzou. En bas à droite, assise, une jeune femme, habitante de Frangouille, qui deviendra, quelques années plus tard, la marraine de la cloche de l’église de Frangouille.

Photo de droite: Entrée du viaduc d’Alzou (photo prise du côté de Cap Nègre). Les rails permettaient au charbon extrait des mines de Cap Nègre et de Coustière de rejoindre le Bousquet d’Orb via la galerie d’Orb. Au fond à droite, la maison de la famille Esteban.

La famille Esteban, originaire d’Espagne, s’est installée à Alzou en 1921. Jésus, le père travaillait pour la mine, il s’occupait des chevaux qui manœuvraient les wagons depuis la sortie de la galerie de Verrière jusqu’à la plateforme de Leenhardt via la passerelle qui enjambait le ruisseau de Rigaussel (appelé autrefois, le ruisseau d’Alzou). Le charbon était ensuite remonté vers Alzou grâce au plan incliné Despous. Isabelle, la mère de famille Esteban était lampiste à mine Verrière. La famille Esteban a quitté le hameau d’Alzou en 1960.

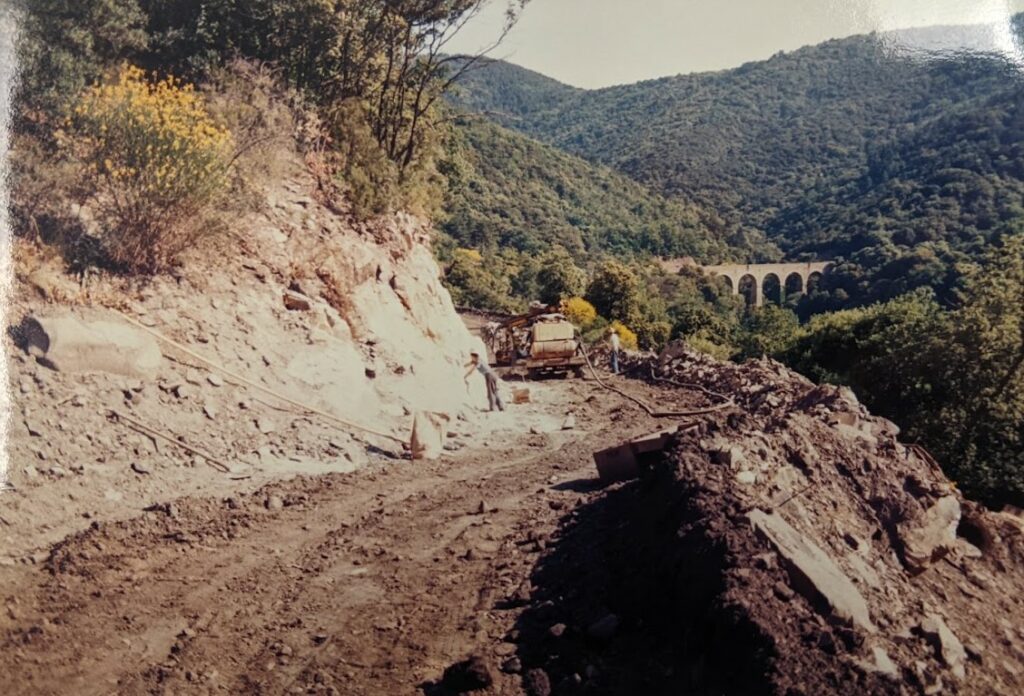

En juin 1988 il existe un dernier résidant, non permanent, propriétaire en bordure de la future fosse d’Alzou avec lequel les Houillères négocient le rachat de son bien. Les dernières maisons du hameau d’Alzou ont été détruits à la suite pour laisser la place l’installation du matériel et du carreau en 1989 et aux premiers exploitations de la découverte d’Alzou en 1990.

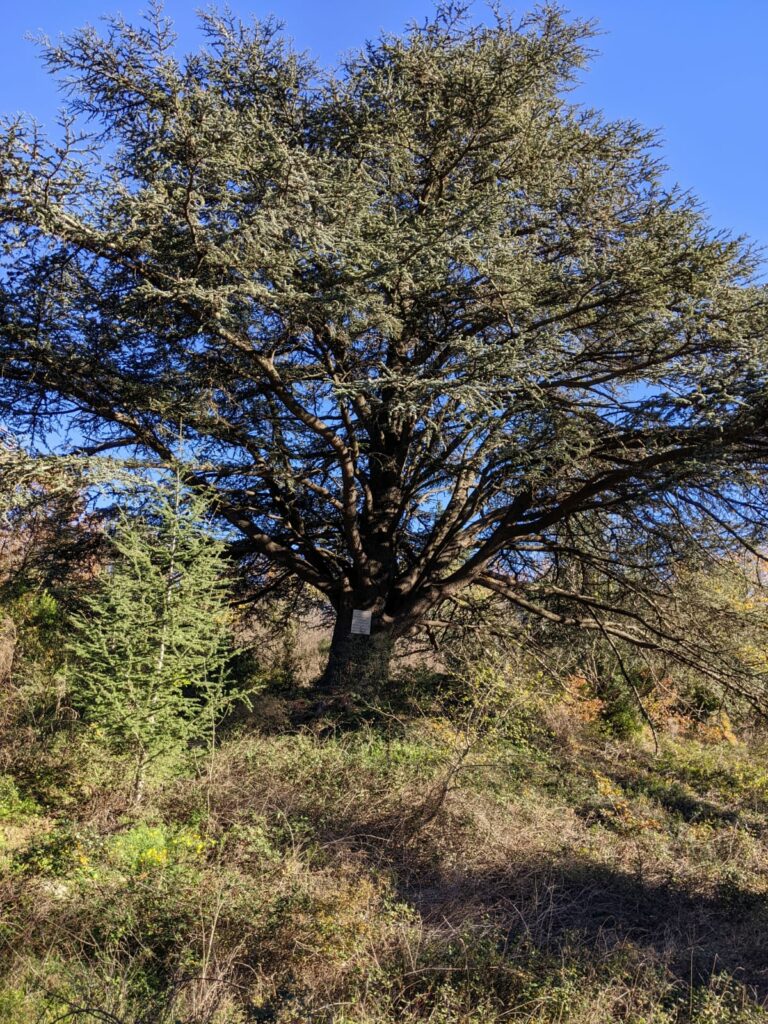

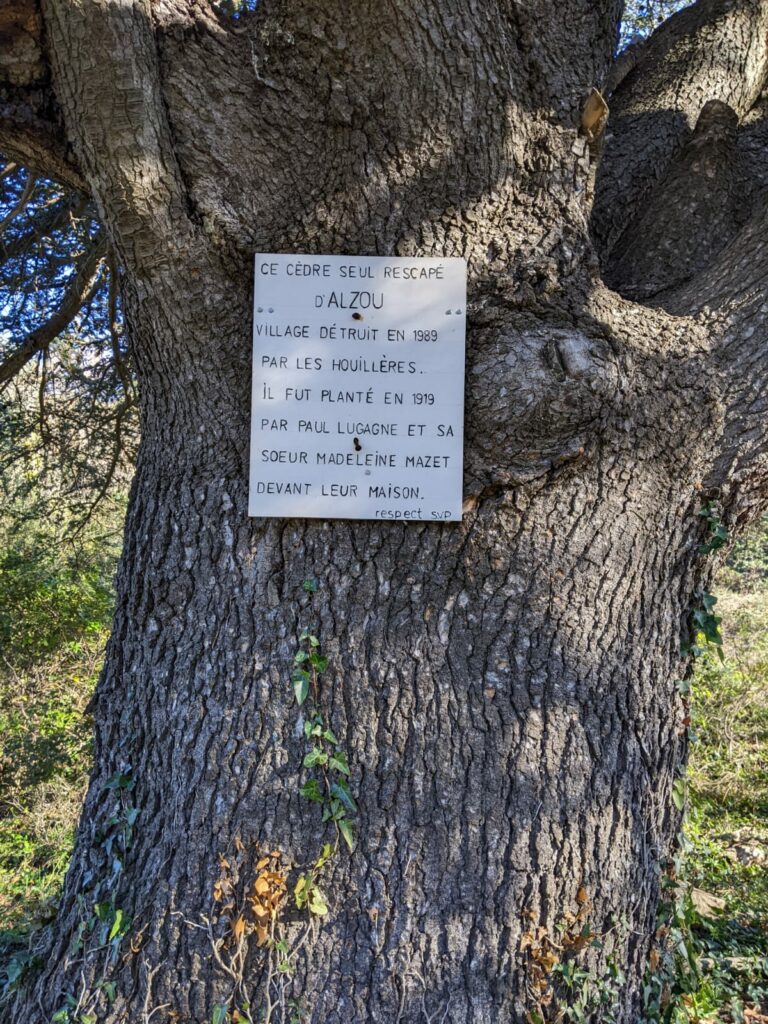

En 2024, sont visibles, sur la zone d’Alzou, un escalier en béton qui ne mène nulle part, les trace d’un ancien puits et le cèdre d’Alzou (photo 2023), seuls rescapés du hameau. Cèdre planté en 1919 par Paul Lugagne et sa soeur Madeleine Mazet devant leur maison

Le viaduc d’Azou

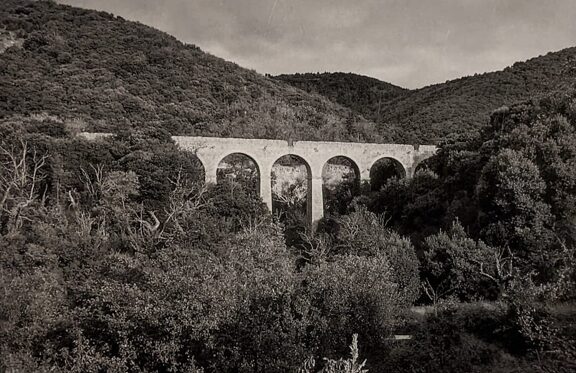

Pour évacuer la houille des mines de la rive droite du ruisseau de Rigaussel (Cap Nègre, Coustière), les exploitants font construire (fin du XIXe ?) un viaduc dit « Viaduc d’Alzou ». Bâti en maçonnerie de 6 ou 7 arches plein cintre, long d’environ 118 mètres, haut d’environ 15 mètres, sa largeur est estimée à 2,5 m. Il enjambe le ruisseau de Rigaussel, et permet de transférer la houille vers le Bousquet d’Orb en passant sous le mont Sénégra via le percement d’Alzou et la galerie d’Orb. Toutes les mines étant reliées au réseau de roulage de la concession du Ruffas. Le viaduc à été utilisé jusqu’à la fin des années 1940.

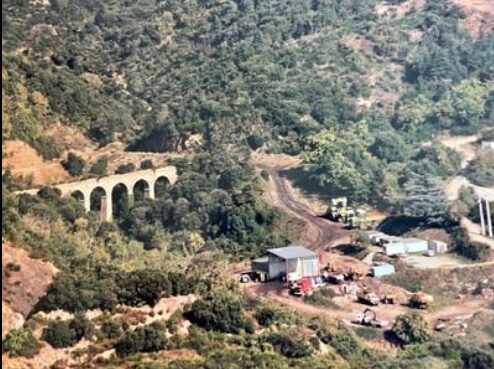

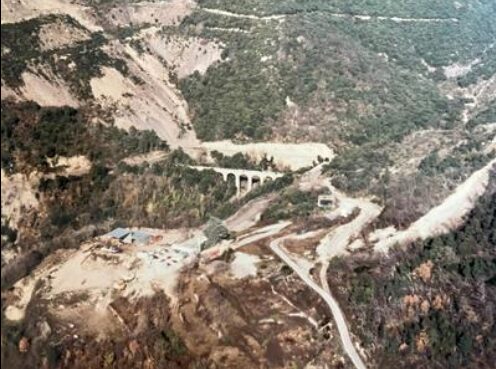

Deux vues du viaduc peu avant sa destruction. Sur la photo de gauche on distingue le cèdre d’Alzou au dessus du carreau d’Azou.

Après reconversion de l’exploitation souterraine en extraction par découverte à l’air libre, les sorties des galeries ont été volontairement effondrées, le viaduc détruit (fin des années 90) et tout le secteur a été profondément modifié et rendu totalement méconnaissable, si bien qu’il est aujourd’hui difficile de situer l’emplacement exact de cet ouvrage d’art.

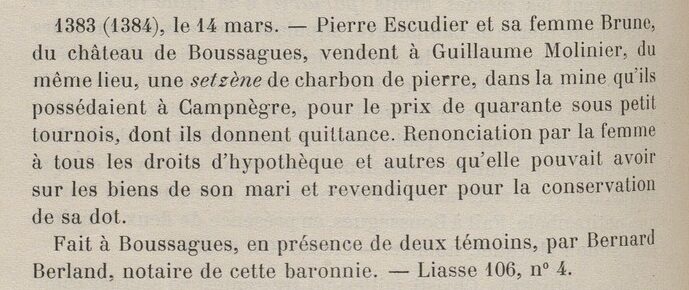

Les mines souterraines d’Alzou

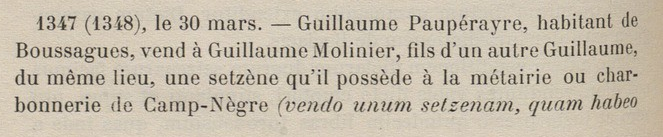

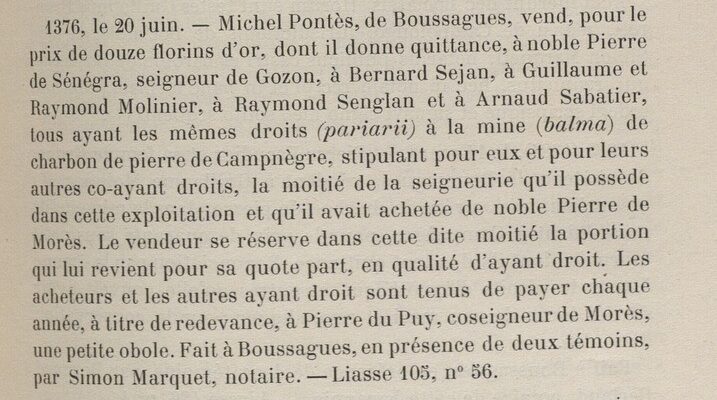

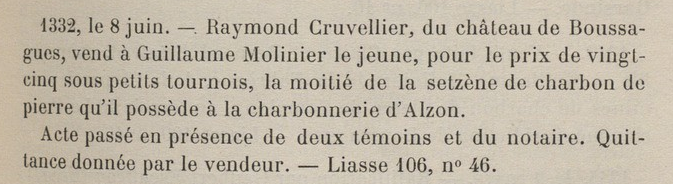

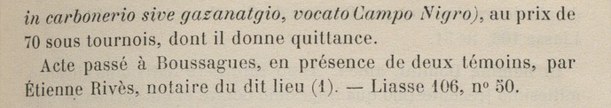

Une exploitation de charbon de pierre est attestée au manse d’Alzou en 1302, 1332, 1394 (F Pasquier et S Olive “le Fonds de Thésan” A.D.H Tome VIII Montpellier 1913). Celle de Camp Nègre est attestée en 1348, 1376, 1383.

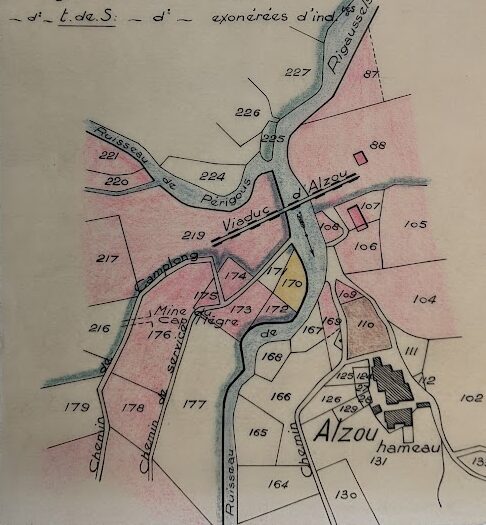

L’exploitation artisanal des mines d’Alzou perdure pendant plusieurs siècles. Au XIXe siècle, plusieurs mines, percements ou galeries sont répertoriés sur le secteur d’Alzou, et pour la plupart, parfaitement localisés grâce aux cadastres napoléonien (1826).

En 1813, le transport du charbon se fait par sac, à dos d’homme ou avec des corbeilles que l’on déplaçait par trainage (corbeilles et sac utilisés jusqu’en 1860) depuis la zone d’abatage jusqu’aux galeries de service où ils sont vidés dans des brouettes ou dans des wagonnets lorsqu’il existe des voies (au départ en bois). En 1813, dans la mine d’Alzou, un manœuvre fait trente voyages par jour avec 100 kg par brouettes sur une distance de 200 mètres correspondant à la longueur du percement au jour de la mine. A la même époque, on sort 180 brouettes par jour par la galerie de Cap Nègre. La brouette sera supprimé au profit du « chien de mine ». Le « chien de mine » ou « chien cloud » était un petit wagonnet d’une contenance d’environ 200 kg, à roues, circulant sur deux rails en bois. Gilbert Crépel, dans son ouvrage « le haut pays minier », indique que ce procédé de transport était connu depuis au XVe siècle et que son nom provient du fait que le frottement des roues en acier sur les rails en bois, humide et couvert de poussière, faisait un bruit semblable aux aboiement d’un chien.

Le charbon est par la suite acheminé par mulets jusqu’aux villes et villages. Les voies de communication manquent. A cette époque les mines d’Alzou n’ont pour seul débouché que la verrerie située sur la commune de St Martin (Bousquet d’Orb). Les jours de grosses pluies ne permettent pas le travail dans les mines car l’acheminement est rendu impossible à cause de la dégradation des chemins et des ruisseaux difficile voir impossible à traverser.

En raison de son isolement, l’exploitation des mines d’Alzou cessa en 1815. Les massifs de houille connus sont épuisés et l’exploitation des mines de Cap Nègre, plus avantageusement offre plus de débouchés.

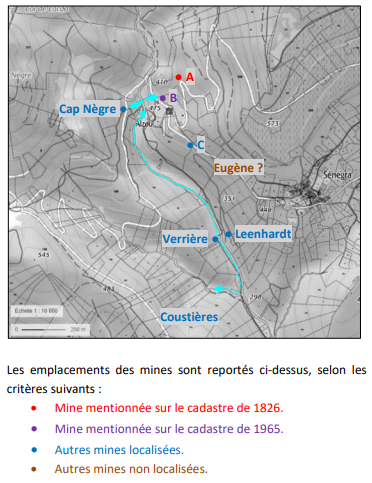

Dans son ouvrage de 1838 (Etude du bassin houiller de Graissessac), Napoléon Garella fait une description technique des 3 mines d’Alzou (Mine Basse, Mine Haute et Mine Rec) ainsi que des anciennes mines de Cap Nègre:

« La mine Haute et la mine basse semblent avoir été ouvertes sur la même veine. La différence de niveau entre les 2 mines et de 60 mètres. La mine basse est, d’environ 70 mètres plus élevés que les maisons les plus hautes du hameau d’Alzou. Le percement de la mine basse du être très probablement parallèle à celui de la mine haute. La mine du Rec d’Alzou, la plus basse de toutes est divisées en 2 portions. Les travaux ne se sont étendus qu’à 130 mètres de l’ouverture« .

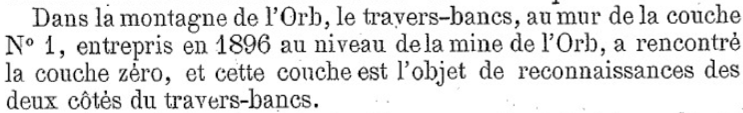

Les mines d’Alzou aussi appelé mines de l’Orb seront réouvertes en 1895 puis exploitées jusqu’au début du XXe siècle. Certaines anciennes mines d’Alzou ont servi de cache pour des résistants en juin 1944.

Dans le rapport et délibération du conseil général de janvier 1898 (disponible sur le site de la BNF Gallica) les ingénieurs mentionnent les reconnaissances des couches zéro et N°1.

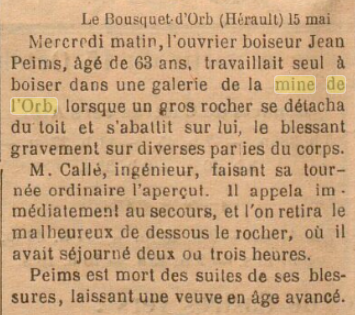

Extrait du journal « La Lanterne » (disponible sur le site de la BNF Gallica), du 22 décembre 1899, relatant un éboulement dans la mine de l’Orb

Extrait du journal « L’Echo du Tarn » du 18 mai 1902 (disponible sur le site de la BNF Gallica) relatant un accident mortel survenu dans la mine de l’Orb à un ouvrier boiseur.

Accident de mine, extrait du journal « L’Echo de Lodève » du 28 mars 1909

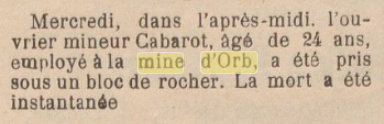

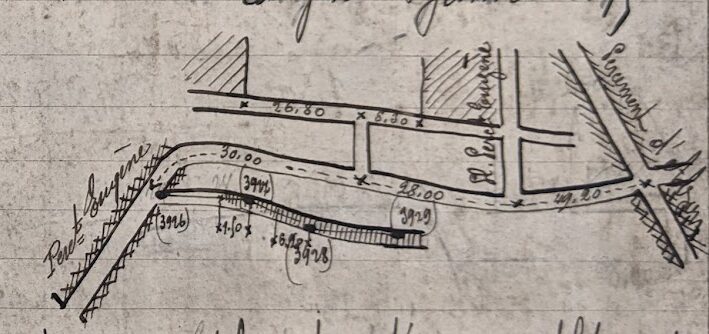

Sur la carte de l’IRSP, les mines repérées A, B et C correspondent aux mines d’Alzou : mine basse, mine haute et mine du Rec. Il n’a pas été possible de distinguer les unes des autres. Le percement Eugène est ouvert après 1860 à l’altitude de 409 m. Il semble que l’entrée du percement Eugène soit cette entrée visible au bord de la piste ouverte par la Cogéma. Ne pas confondre le percement Eugène (secteur d’Alzou) avec la mine Eugène N°2 du Devois de Graissessac.

Dans l’ouvrage de Gilbert Crepel « Le haut pays minier », l’auteur décrit uniquement 2 mines sur Alzou, la mine haute et la mine basse dite du Rec d’Alzou.

Entrée d’une galerie partiellement murée puis grillagée qui semble être l’entrée du percement Eugène (altitude 409 m) photo prise en 2023. Cette entrée se trouve au bord de la piste ouverte par la Cogéma lors de leur campagne de forage (début des années 1990).

Liste des galeries exploitées dans les mines d’Alzou (mines de l’Orb)

Cette liste des noms des percements, plans ou couches exploités dans les différentes galeries des mines d’Alzou est non exhaustives, elle est le résultat des recherches faites à l’aide des carnets disponibles aux Archives Départementales de L’Hérault datant de 1884 à 1900:

Percements: Au mur, Eugène, Jacques … Plans : Boyer N°1 et N°2, Jean, Nieb, Rnas, Maitresse, Bessière, Crébasso, Lacaze, Mathieu, des balais, Massol, Courteau, Fashoda, Casimir, Roux, Louis, Trinquier, Trabasse, Mathieu, Causse, Crouzat, Astier … Descendant de la poudrière, Ernest, Paul …

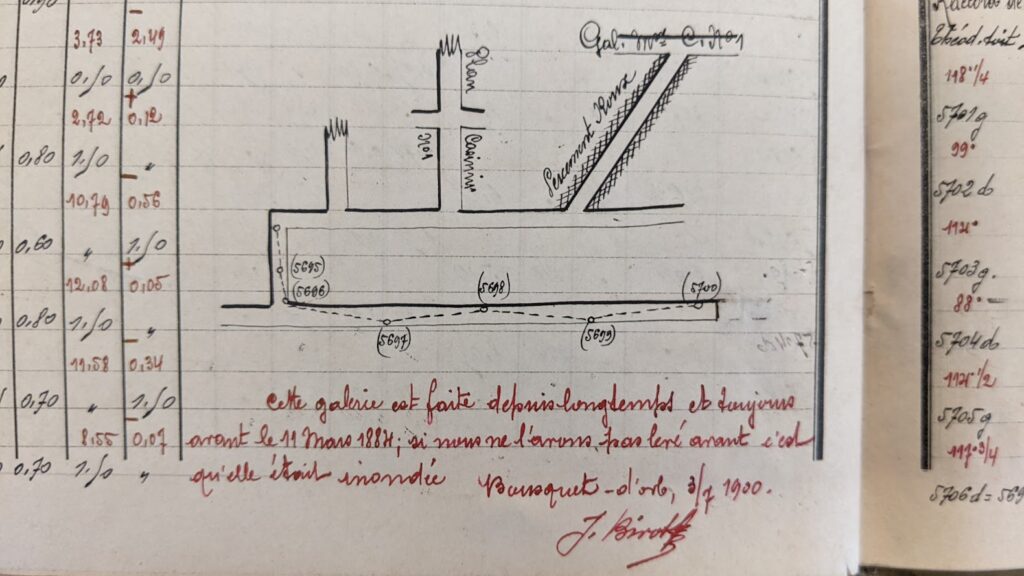

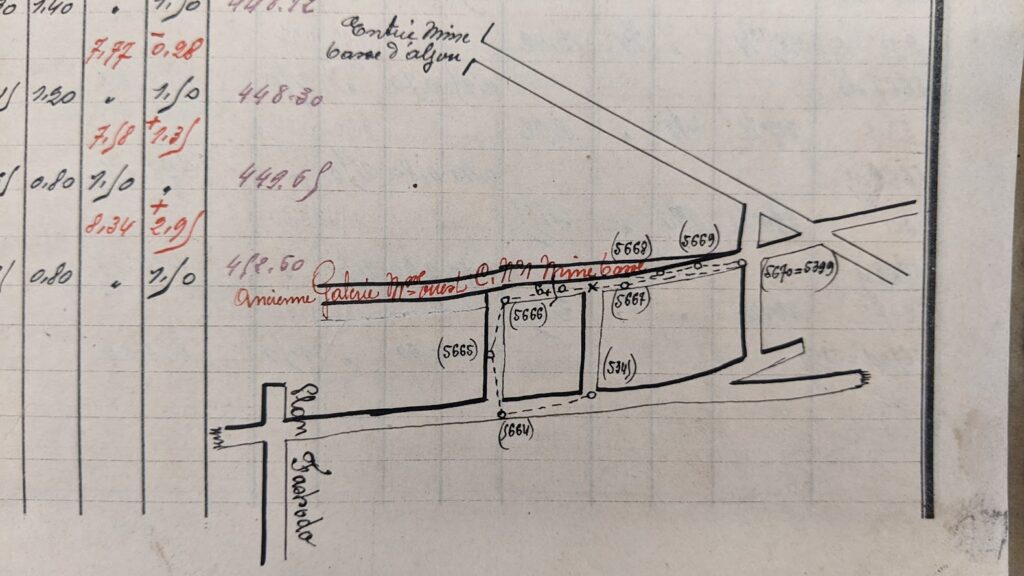

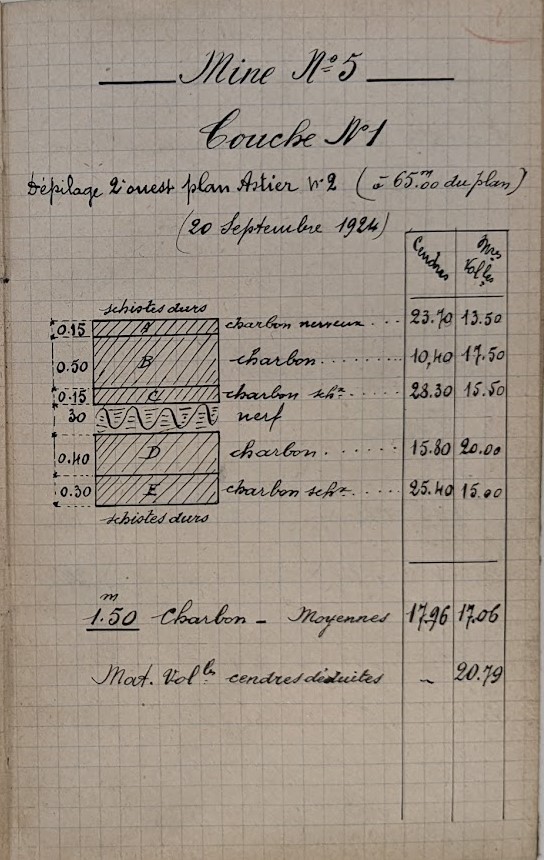

Les levés à la boussole et les coupes de couche des mines d’Alzou

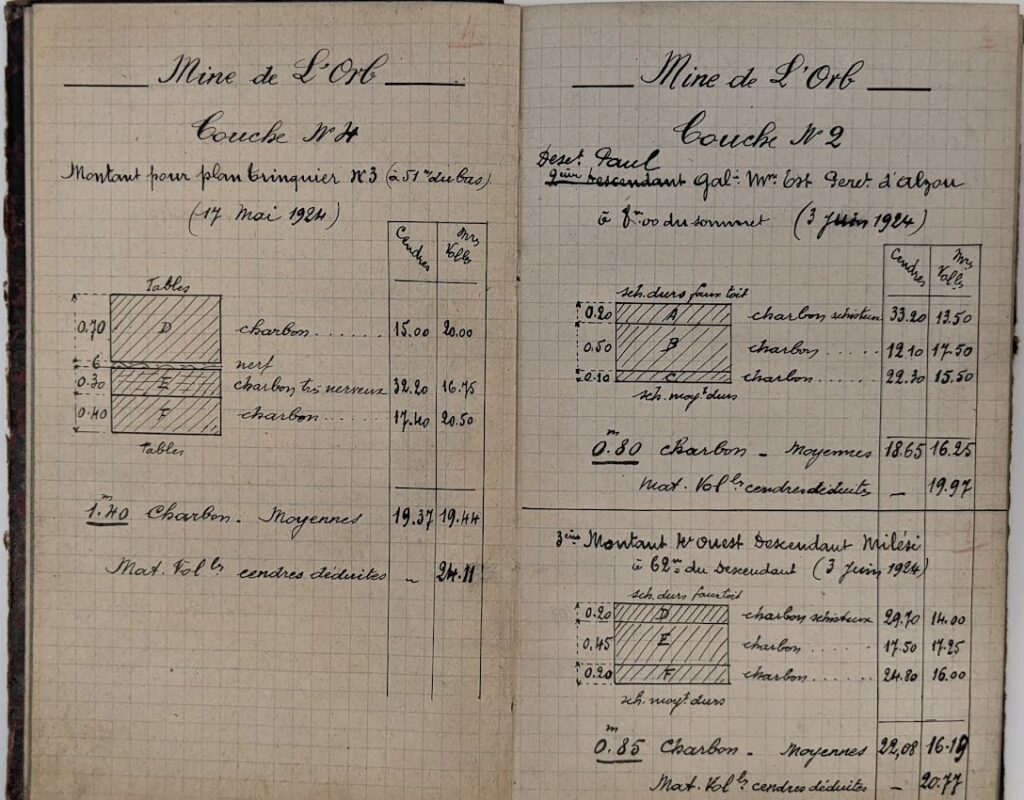

Nous avons retrouvé, en salle de lecture des Archives Départementales de l’Hérault, des carnets des levés à la boussole suspendue et des carnets de coupe de couche de galerie des mines d’Alzou.

Les levés sont effectuées avec un type de boussole disposant d’un dispositif à la Cardan, suspendue à des cordeaux, pour le lever de galeries étroites. Les mineurs voient donc régulièrement le géomètre avec ses instruments, prenant des mesures des nouveaux travaux, marquant pour eux la direction à faire prendre à la galerie d’avancement ou à la galerie au rocher pour retrouver la couche de charbon. « Il nous fait des marques au toit sur les boisages et nous n’avons plus qu’à suivre cette direction…Et toutes les quinzaines, il passe pour évaluer le tonnage à abattre.» Extrait du site du musée de la mine de Ronchamp. Voir sur le site les expliucation du travail des géomètre dans les mines.

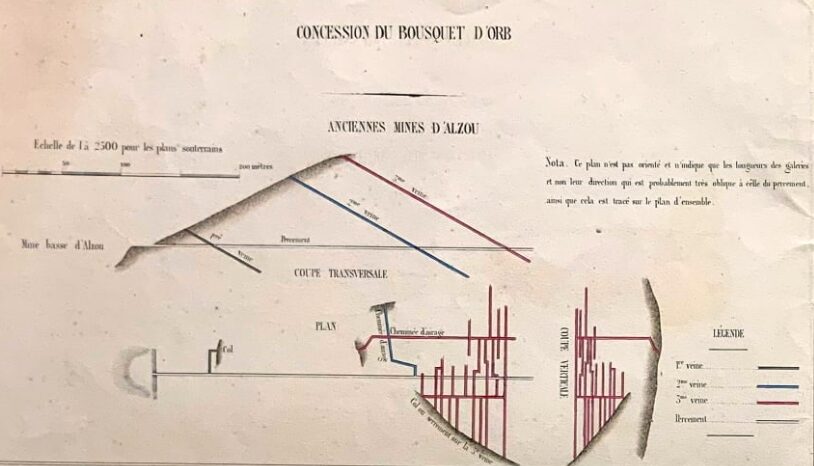

Extrait de carnets des coupes de couche des mines d’Alzou. Couche : dépôt de charbon en banc très net, d’épaisseur variable, et le plus souvent pentu.

La machine à vapeur d’Alzou

Dans son ouvrage « Le haut pays minier », Gilbert Crepel indique que les chaudières qui produisant de la vapeur étaient toutes installées à l’extérieur. Elles pouvaient alimenter les machines des puits d’extraction, les lavoirs, notamment pour les tables de criblage à secousses, certain treuil, comme celui installé au sommet du plan incliné Despous en 1892, au Bousquet d’Orb (NDLR, probablement de la concession du Bousquet d’Orb), les ventilateurs d’aérage situé à l’entrée des bouches des mines, ainsi que les machineries des compresseurs d’air.

A quelques mètres de la trajectoire du funiculaire qui reliait Alzou à la mine de Leenhardt, gît la carcasse d’une chaudière ou machine à production de vapeur. Vu son emplacement actuel, proche de l’axe du plan incliné Despous, proche d’une plateforme ou se trouve des anciens tuyaux, il est possible d’imaginer que cette chaudière était peut-être celle qui faisait fonctionner le treuil du plan incliné Despous.

Les restes de cette machine sont tout proches d’une plateforme sur laquelle se trouvent des restes de tuyaux métalliques.

Les mines « découvertes »

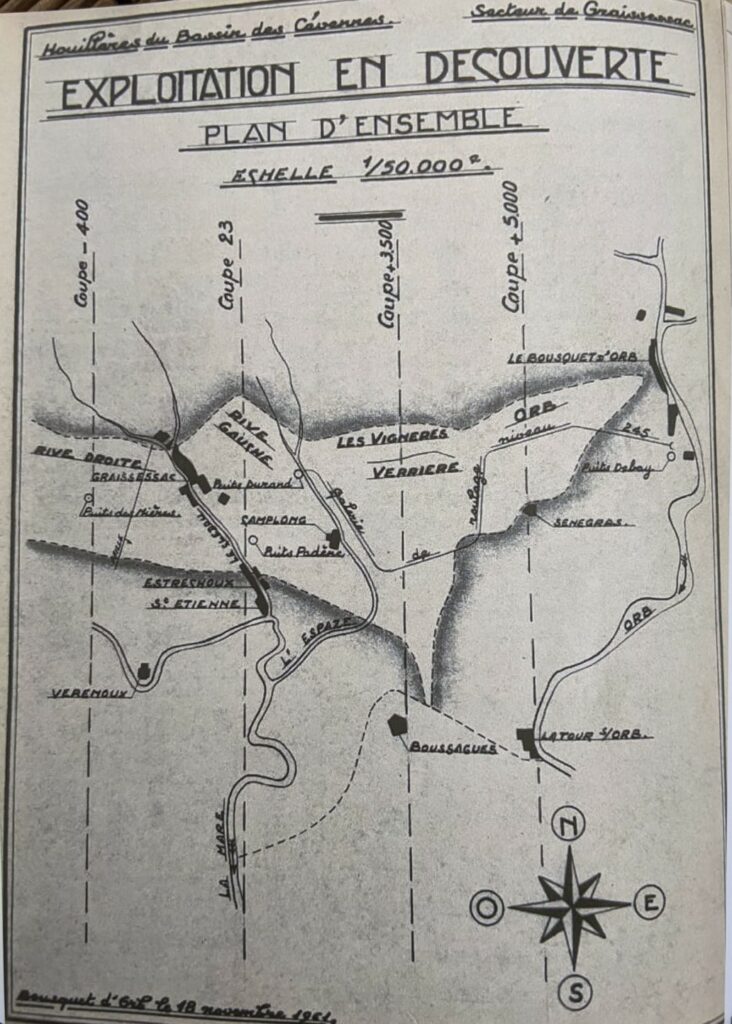

A partir de 1956, l’exploitation souterraine décline et commence l’exploitation à ciel ouvert. Le principe de la mine appelée “découverte” repose sur la réalisation de fosses ou à flan de colline en gradins. Le travail de mineur change totalement, la mécanique supplée les hommes, la montagne est « saignée » par les pelles mécaniques et des engins puissants poursuivent l’abattage, et l’arrachage du charbon.

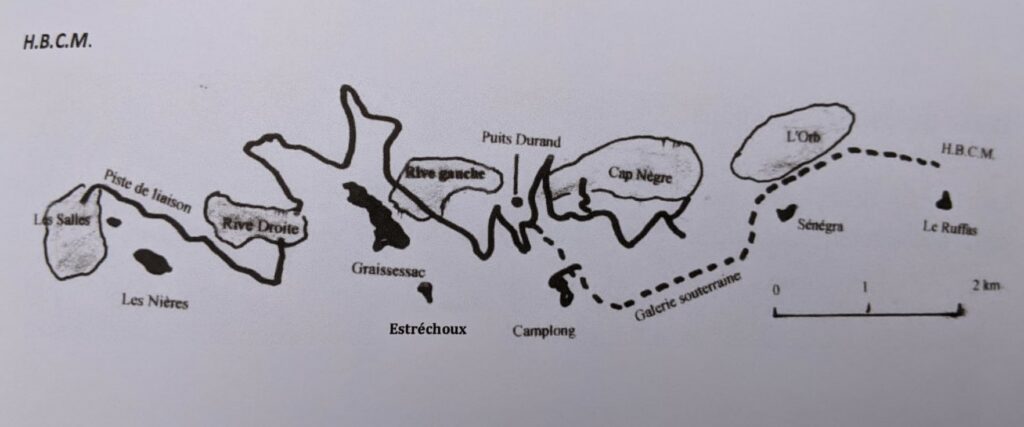

Dans les années 60, le bassin de Graissessac fut divisé en cinq quartiers correspondant chacun à un massif montagneux. Ces secteurs furent nommés d’Ouest en Est : Les Salles (non exploité mais reconnu), Rive Droite, Rive Gauche, Cap Nègre et L’Orb.

Sur l’ensemble du bassin, on distingue un total de 29 fosses dont 9 fosses pour le faisceau d’Orb/Alzou: 7 fosses sur Cap Négre et 2 fosses sur Alzou (les fosses d’Alzou sont situées sur le versant Sud-Ouest du mont Sénégra) .

La mine découverte d’Alzou

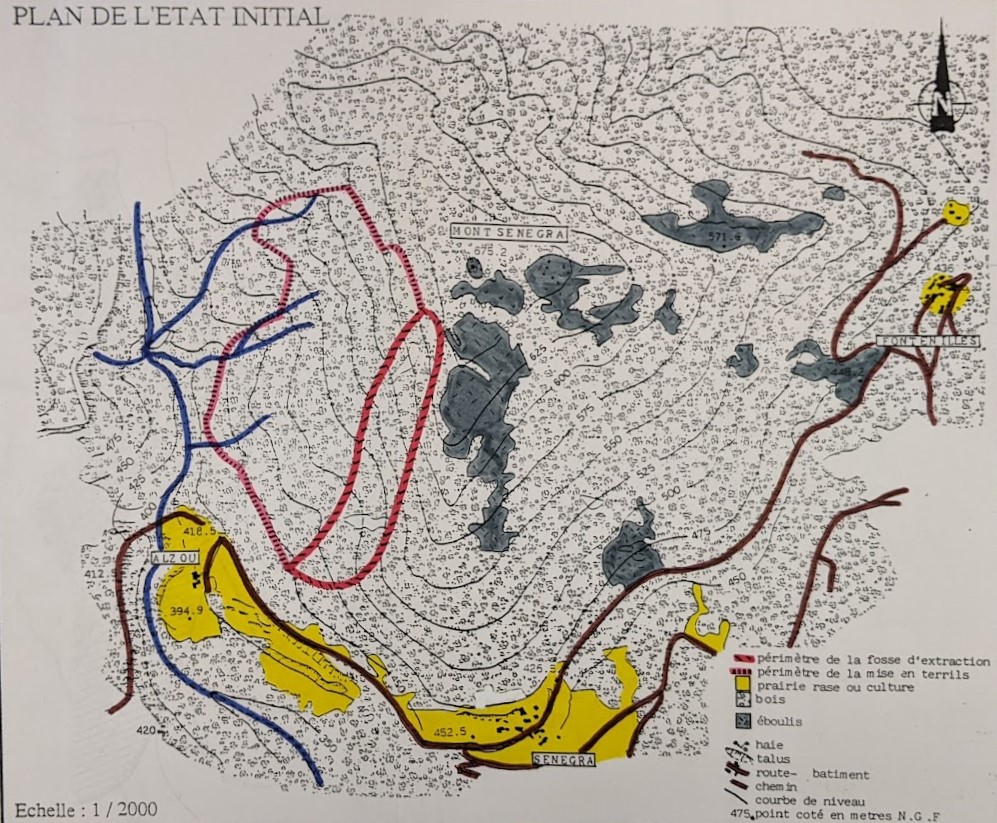

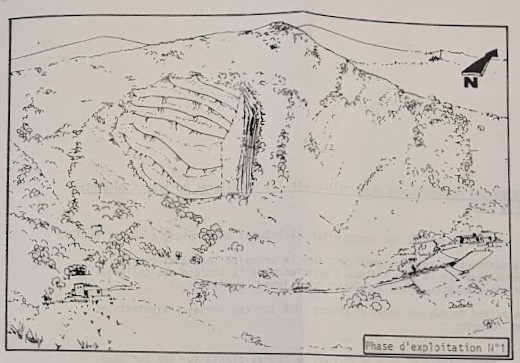

La mine découverte d’Alzou sera la dernière en exploitation sur l’ensemble du bassin minier Graissessac-Bousquet d’Orb. Le gisement exploité se trouvait sur le versant Sud-Ouest du mont Sénégra. L’emprise du chantier, fosses et terrils occupera une superficie de 26 ha, entièrement propriété des Houillères.

Les études pour l’exploitation de la découverte d’Alzou se terminent en 1988. L’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation parait en juin 1989. L’installation du matériel et du carreau à la place du hameau d’Alzou de fait en 1989 et l’exploitation commence courant 1990 pour une exploitation sur 3 années.

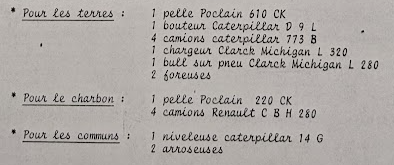

La méthode qui a été employée est la méthode mixte des enlevures successives avec fosses individuelles et fosses emboitées. L’extraction des morts terrains (couche sédimentaire à percer avant d’atteindre le minerai) était assurée:

- Par rippage au bouteur (Engin de terrassement constitué par un tracteur à chenilles ou à pneumatiques, équipé à l’avant d’une lame servant à pousser des matériaux) puis charger au chargeur ou charger directement par une pelle hydraulique pour les terrains meubles

- Par abattage à l’explosif puis charger à l’aide d’une pelle hydraulique ou d’un chargeur avec l’aide d’un bouteur pour les roches dures

L’évacuation des morts terrains était assurée par des camions tombereaux (camion utilisé exclusivement sur chantier et destiné au transport de remblais et de matériaux). Les terres étaient déposées, dans un premier temps à proximité de la découverte pour être déposées, dès que cela était possible, en remblais dans les fosses déjà exploitées.

Le charbon était exploité par une pelle hydraulique, puis évacué vers les installations de traitement. A l’origine du projet l’exploitation de la découverte d’Alzou devait se faire sur 2 phases, exploitation de l partie nord puis de la partie sud pour un total prévu de 273 000 tonnes de charbon et 1 638 000 m3 de terres mortes. Le régime de travail était prévu de 05h30 à 15h45 décomposé en atelier d’extraction charbon/terre et d’un atelier foration/tir

Le charbon extrait de la découverte d’Alzou était acheminé par des pistes de montagne qui passaient par les Carbonnières et Fontenille avant de rejoindre le carreau Debay (Bousquet d’Orb).

L’impact visuel décrit dans l’étude précise que le milieu naturel (relief, végétation) limite les horizons visuels. Depuis les habitations situées dans la vallée de l’Orb, il sera possible de voir de façon furtive une partie de la fosse.

L’exploitation de la fosse a entrainé une pollution sonore pour les habitants du secteur. La moyenne de 2 à 3 tirs de mine par semaine, provoquaient une émission sonore importante mais brève. En période de pointe il pouvait y avoir jusqu’à un tir par jour. Une autre source d’émission sonore était dû a l’utilisation des engins de foration, engins de décapage, engins d’extraction du charbon, des deux arroseuses et d’une niveleuse. La circulation des 5 camions de 50 T, des engins de liaison et d’entretien complètaient ce paysage sonore envahissant.

Le 01 juillet 1993, la découverte d’Alzou cesse son activité. Se sera la dernière mine du bassin houiller de Graissessac à arrêter son activité.

Le terril d’Alzou

Le rapport Géodéris de 2015, signale que le terril d’Alzou (déblais de mine de type schistes très charbonneux) situé en fond de vallon sur des pentes tout au plus modérées est en pied à proximité immédiate du ruisseau d’Alzou (ruisseau de Rigaussel ?) est un terril à caractère de combustibilité potentielle.

Les travaux de réaménagement

Après l’arrêt de l’exploitation, les « découvertes » ont fait l’objet de très conséquents travaux de réaménagement, notamment en termes de terrassements, tant du point de vue de la stabilisation des talus, dans la gestion des eaux que dans l’aspect paysager. A la fermeture des mines, les excavations ont été comblées, le paysage remodelé, les terres de couverture remises en places, les herbacées semées et les arbres plantés. A ce jour le site à repris une allure naturelle, même si on devine à certains endroit les marques du passage des engins.

Lors du démantèlement des dernières installations la clairière d’Alzou servait de base pour les bureaux et les engins. A la fin de l’exploitation, le Mont Sénégra était devenu un immense gruyère percé de toutes parts, un véritable labyrinthe de plusieurs kilomètres de développement dont toutes les issues ont été condamnées par sécurité car il y avait danger à s’y aventurer.

Ne pas essayer de pénétrer dans les anciennes mines

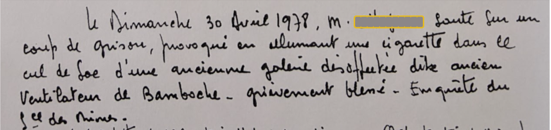

ATTENTION … il est toujours dangereux d’essayer de s’aventurer dans les anciennes galeries de mine du secteur. Dans un rapport manuscrit (disponible dans les Archives Départementales de l’Hérault) il est fait mention d’un accident survenu en avril1978 à un homme qui s’était abrité à l’entrée d’une galerie (galerie qui n’était pas encore obstruée par des murs de béton).

Si cette page comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.