La mine Leenhardt a été ouverte en 1882 (altitude environ 323 m) et a pris le nom de Charles Leenhardt, membre du conseil d’administration de la Cie des 4 Mines.

Dans un rapport de 1894, la mine Leenhardt, dans laquelle on a jamais constaté de grisou, est toutefois classée grisouteuse. En 1899, la mine Leenhardt était équipée d’un système d’aérage naturel et d’un système d’aérage par ventilateurs (qui évitaient l’accumulation de grisou).

Dans le rapport et délibération du conseil général de janvier 1898 (disponible sur le site de la BNF Gallica) les ingénieurs mentionnent les reconnaissances dans les couches N°1, 2 et 3.

Extrait du rapport et délibération du conseil général de janvier 1900 (disponible sur le site de la BNF Gallica) mentionnant les reconnaissances qui ont été faites en 1899 dans les couches 4 et 5 de la mine Leenhardt.

1903, avancée des travaux de déhouillement sur les couche zéro et N°1 de la mine Leenhardt. Certaines de ces couches semblaient reliées à la mine de l’Orb (Alzou). Extrait du journal « La revue noire » du 03 janvier 1904 (disponible sur le site de la BNF Gallica)

Extrait du journal « La côte Défossées » d’octobre 1925 (disponible sur le site de la BNF Gallica). L’exploration du travers bancs et des couches vers la mine des marronniers du Bousquet d’Orb n’a rencontré aucune veine de charbon.

La mine Leenhardt sera fermée vers 1931.

photo 2023

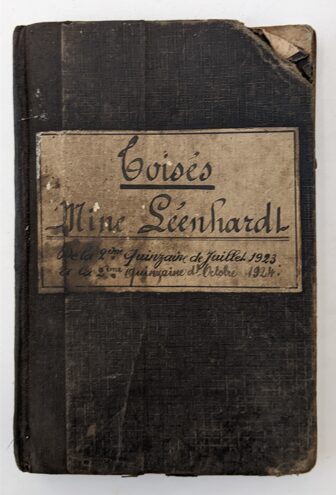

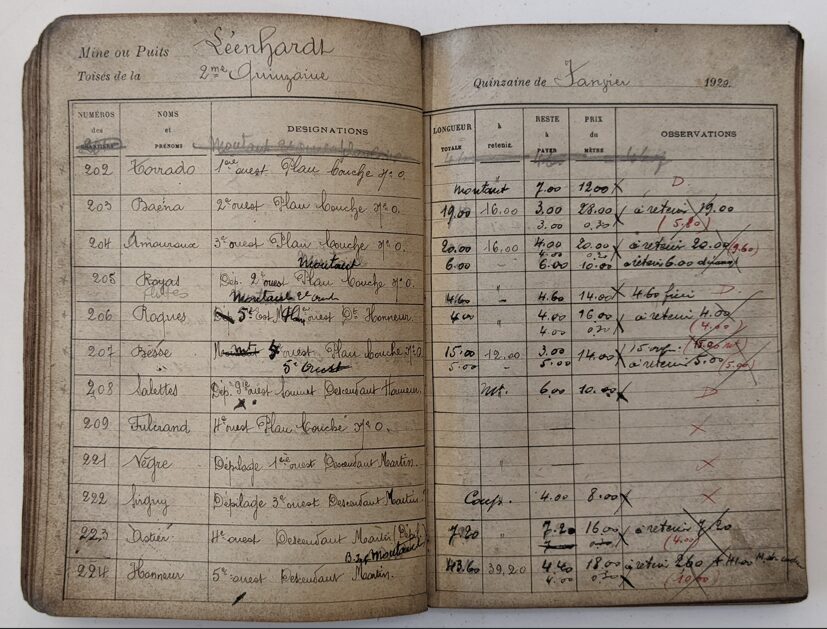

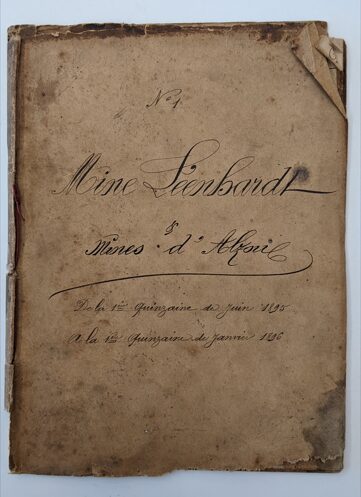

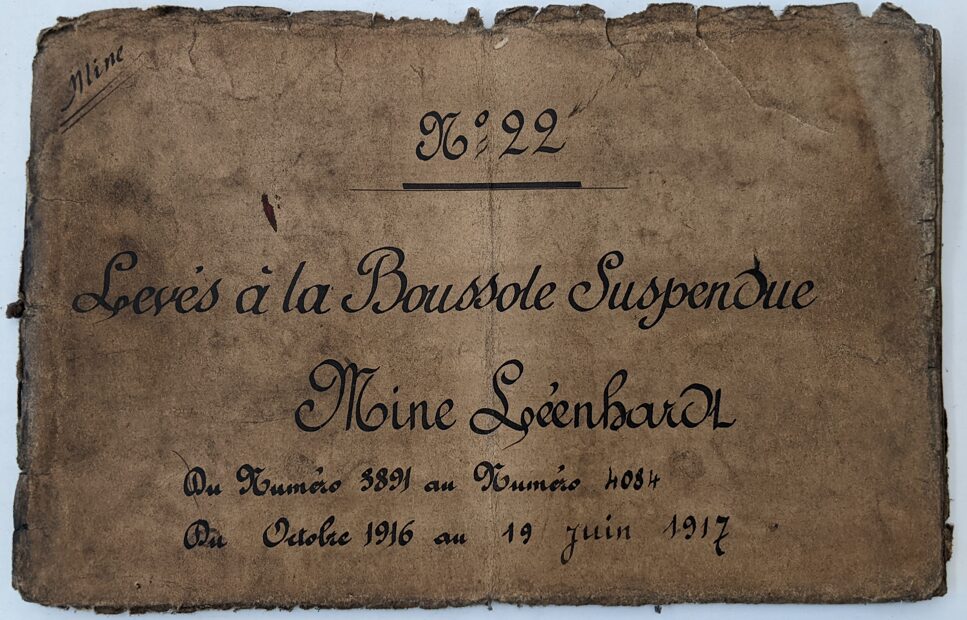

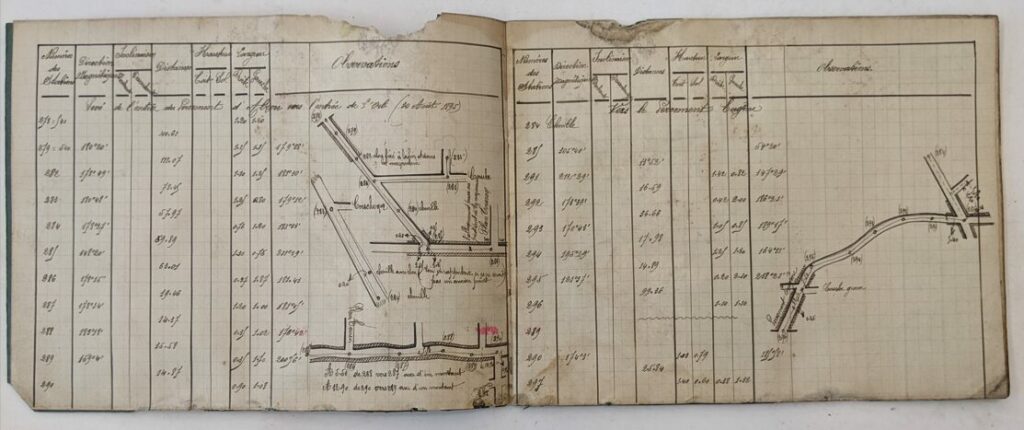

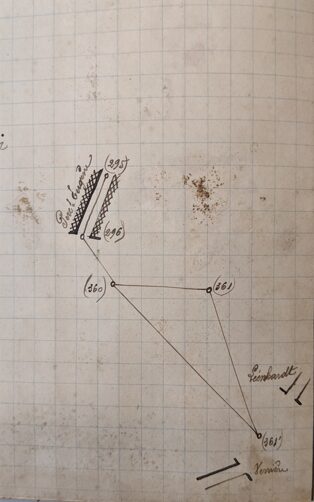

Les toisés, les relevés à la boussole suspendue et les coupes de couche de la mine Leenhardt

Les Archives Départementales de l’Hérault disposent d’un ensemble de carnets datant de la fin du XIXème aux années 20 et 30 et qui témoignent du travail de creusement et de l’évolution de la mine. Ces carnets sont disponibles en salle de lecture sur le site des Archives de Pierrevives.

Les toisés sont des petits carnets qui permettaient de faire le récapitulatifs du travail individuel des mineurs par quinzaine (disponibles en salle de lecture des archives de Pierrevives) et sont, pour certains recouverts d’une fine pellicule de charbon.

Les levés à la boussoles suspendues sont effectuées avec un type de boussole disposant d’un dispositif à la Cardan, suspendue à des cordeaux, pour le lever de galeries étroites. Les mineurs voient donc régulièrement le géomètre avec ses instruments, prenant des mesures des nouveaux travaux, marquant pour eux la direction à faire prendre à la galerie d’avancement ou à la galerie au rocher pour retrouver la couche de charbon. « Il nous fait des marques au toit sur les boisages et nous n’avons plus qu’à suivre cette direction…Et toutes les quinzaines, il passe pour évaluer le tonnage à abattre.» Extrait du site du musée de la mine de Ronchamp. Voir sur le site les expliucation du travail des géomètre dans les mines.

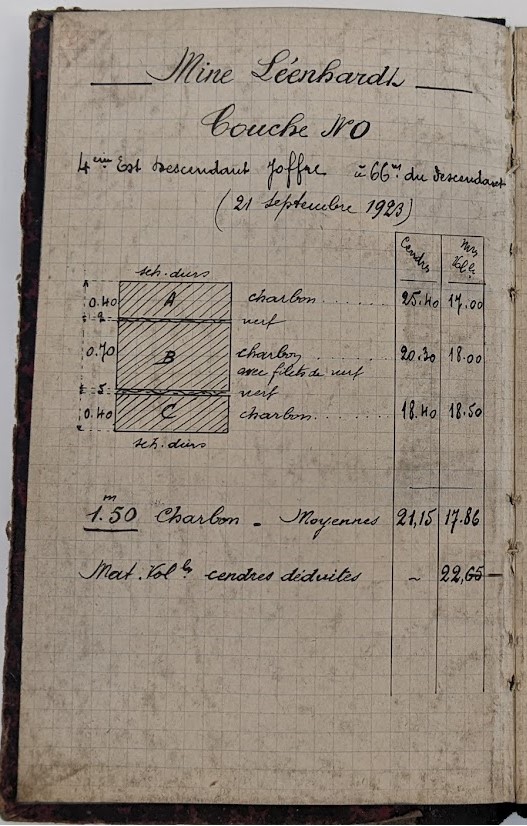

Extrait des carnets des coupes de couche de la mine Leenhardt. Couche : dépôt de charbon en banc très net, d’épaisseur variable, et le plus souvent pentu.

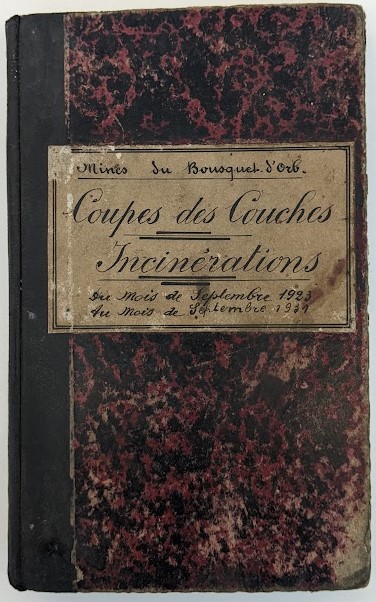

Carnet des « coupes de couche incinérations » des mines du Bousquet d’Orb dont faisait partis la mine de Leenhardt de septembre 1923 à septembre 1931

Coupe de la galerie 4ème Est descendant Joffre de la couche N°0 de la mine Leenhardt du 21 septembre 1923

Liste de différents plans exploités dans la mine Leehnardt

Cette liste des noms des plans ou couches exploités dans les différentes galeries de la mine Leenhradt est non exhaustives, elle est le résultat des recherches faites à l’aide des carnets disponibles aux Archives Départementales de L’Hérault datant de 1904 à 1929:

Couche N°0 … Plans: Milesi, Charles, Michel, Augustin, Marcel, Bransac, Emile, Marion, Lène, Giney, Rembais, André, Durand, des cheminées, Labeille, Cayrol, Milhaud, Noguier, Marchand, Henri, Cadars, Sicard, Maitresse Est, Maitresse Ouest, Carriac …

Pendant les années 1914-1918, probablement en soutient aux combattants de la 1ère guerre mondial, les plans: Joffre, descendant de la Marne, de l’espérance, descendant honneur…

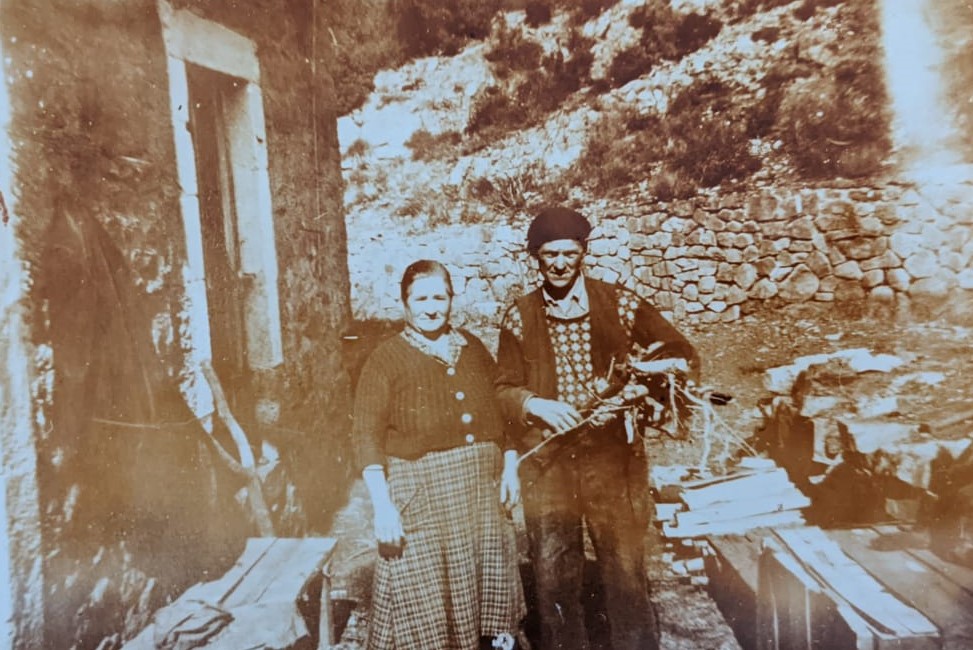

Jésus palefrenier sur les carreaux de Verrière et Leenhardt

Jésus Esteban, arrivée d’Espagne avec sa femme en 1921 a vécu dans le hameau d’Alzou de 1921 à 1960. Il a travaillé pendant 30 ans comme palefrenier sur le carreau de Verrière et Leenhardt. Jésus s’occupait des chevaux qui manœuvraient les wagons depuis la sortie de la galerie de Verrière jusqu’à la plateforme de Leenhardt via la passerelle qui enjambait le ruisseau de Rigaussel (appelé autrefois, le ruisseau d’Alzou). Le charbon était ensuite remonté vers Alzou grâce au plan incliné Despous

L’écurie du carreau Leenhardt

Sur le carreau de la mine Leenhnardt existaient plusieurs bâtiments. Seules les ruines de l’écurie sont encore visibles.

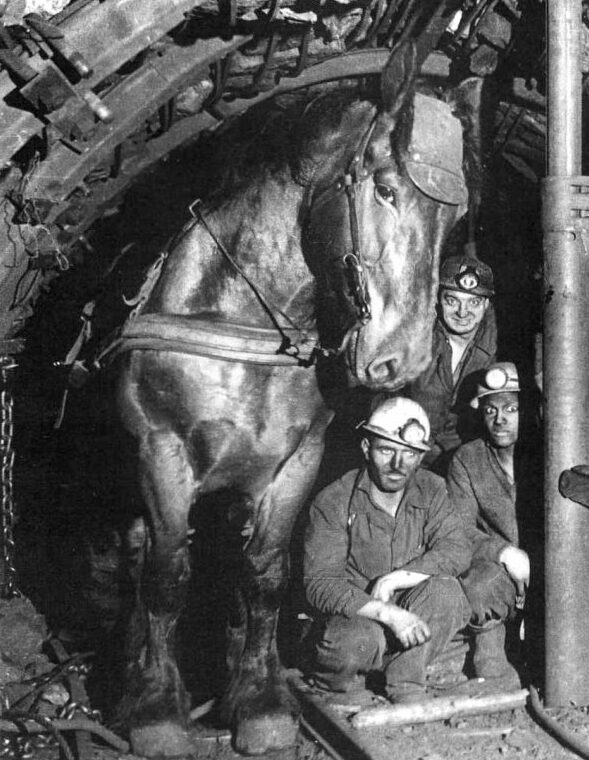

Les chevaux dans les mines

Depuis leur domestication les chevaux sont utilisés pour des travaux industriels et agricoles. On les utilisait dans des mines depuis le XVIe siècle, mais leur nombre augmente considérablement dans le cadre de la Révolution industrielle avec une très forte hausse de la demande, malgré l’apparition de machines mécanisées.

L’usage des machines à vapeur était, en effet, difficile dans les mines, car la vapeur ne pouvait pas s’évacuer et représentait donc un danger avec les risques de combustions de la poussière de charbon, et la force animale avec celle des humains, étaient alors les seules forces motrices qui pouvait être utilisées. On utilisait surtout des chevaux de trait pour leur force de traction, tandis qu’on les sélectionnait en fonction de la qualité de leurs sabots qui étaient très exposés comme le fait de marcher sur des rails. On devait aussi utiliser des ânes, des mulets et des poneys pour les galeries plus étroites et basses. C’est ainsi que l’usage des chevaux se généralise en France vers les années 1820.

Les chevaux étaient alors principalement utilisés dans les mines pour tirer les wagons de charbon ou pour transporter du matériel sur les divers chantiers, que ce soit au fond ou en surface. Ceux-ci descendaient souvent vers six ans et y restaient une dizaine d’années où ils ne remontaient jamais tant qu’ils étaient en état de travailler, même si des cas particuliers existaient. Certaines mines disposaient d’écuries dans les galeries souterraines.

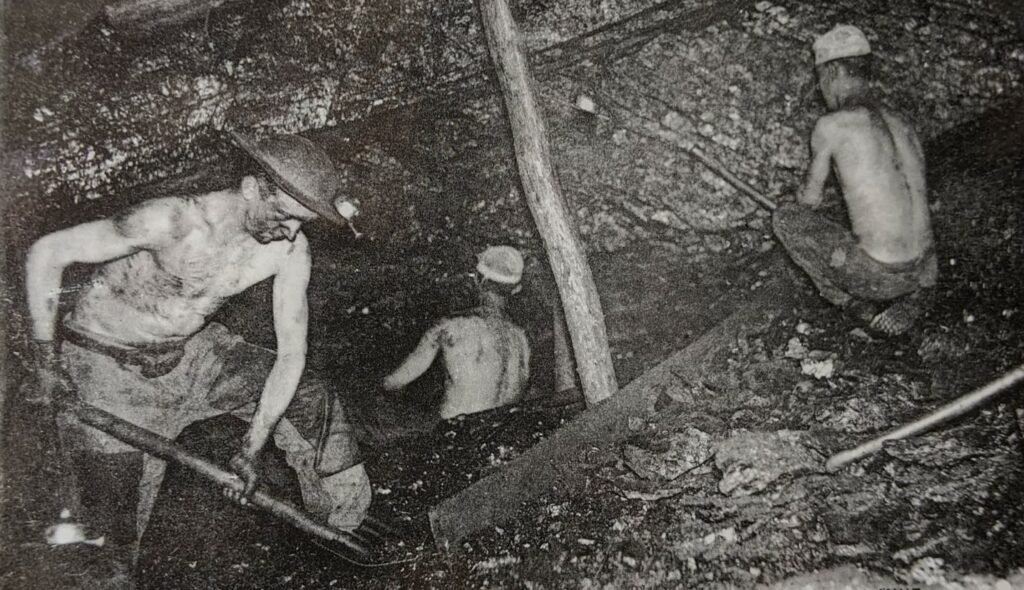

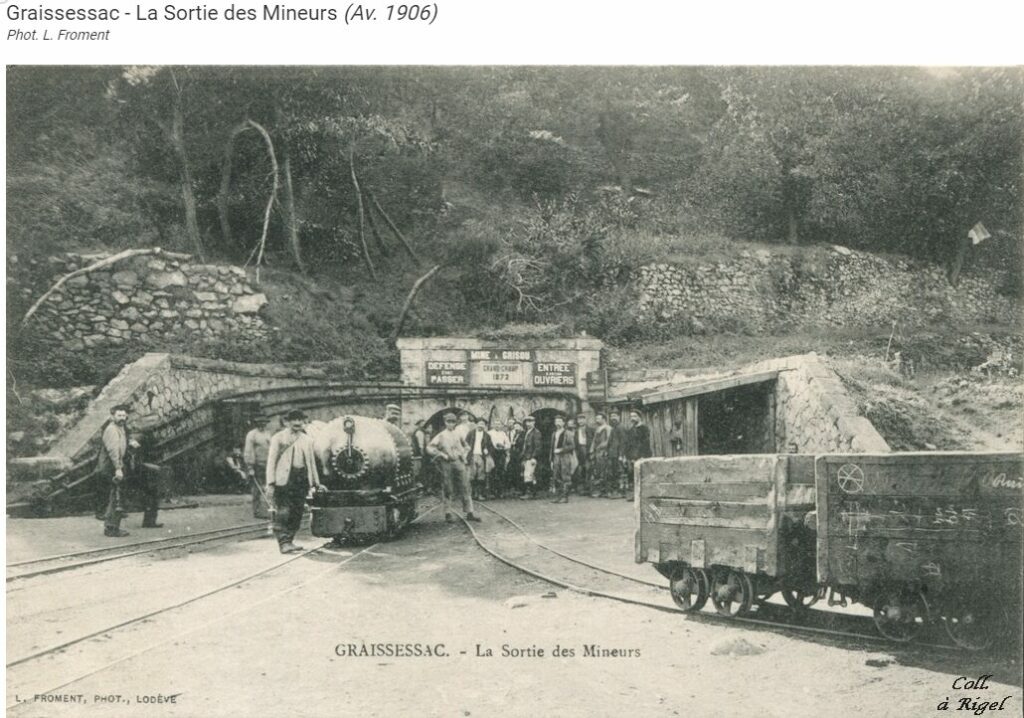

Photo non attribuée aux mines Verrière ou Leenhardt, extraite du site http://www.fossiliraptor.be/carbonifereexploitationminiere

Les conditions de travail pour les chevaux, comme pour les femmes et hommes étaient terribles. Il faut néanmoins savoir que les chevaux ne devenaient pas aveugles au fond, sauf accident, contrairement à ce qu’en dit l’idée reçue. Il arrivait, en effet, aux compagnies minières d’acheter des chevaux déjà aveugles qui étaient moins cher alors que cet handicap n’était pas très gênant pour ce travail. Il n’est pas difficile d’imaginer que des chevaux qui vivaient dans « l’obscurité » perdaient la vue un peu à la manière des taupes. En réalité, ils voyaient toujours. Néanmoins, leurs yeux devenaient très sensibles à la lumière et une exposition directe au Soleil à la remontée pouvait affecter leurs yeux. Il fallait donc les placer dans un espace sombre le temps qu’ils se réhabituent à la lumière pour ceux qui pouvaient être gardés.

En 1936, les premiers congés payés sont étendus à ces animaux qui bénéficient d’une semaine de vacances par an, où ils sont remis au pré. En France, les chevaux étaient fortement utilisés dans les mines jusqu’au développement de l’électricité dans les années 1920, et leur nombre diminua donc de 10 000 en 1926 à 130 en 1960, jusqu’à la remontée du dernier cheval en France en 1969.

Une partie du texte est extraite de la page Facebook https://www.facebook.com/histoireapprendre

Des oiseaux dans les mines

Pour faire face au danger de certains gaz mortels présents dans les galeries et puits lors de l’extraction de la houille, les mineurs utilisaient différents système de détection dont des oiseaux en cage.

Les trois gaz les plus fréquemment rencontrés dans les mines de charbon sont le grisou (gaz de charbon à forte teneur en méthane), le gaz carbonique et l’oxyde de carbone (monoxyde de carbone). Ces gaz sont invisibles mais surtout inodores, donc normalement impossibles à détecter par un nez humain. Dans son ouvrage « Veines d’Orb », jean Tuffou écrit: « le grisou, disent les mineurs, sent le tas de vieilles pommes dans un grenier ».

D’autres gaz peuvent se trouver dans une mine mais très rarement et lors de circonstances exceptionnelles, par exemple l’hydrogène sulfuré (H2S) ou le dioxyde de soufre (SO2) qui sont facilement repérés par leur odeur nauséabonde.

Les oiseaux (Canaris, Pigeon …) ont été utilisés dans les mines du secteur d’Alzou (témoignage d’un petit-enfant de mineur ayant travaillé dans les mines du secteur d’Alzou) pour détecter le monoxyde de carbone. Ils n’ont pas été utilisés pour détecter le grisou ni le gaz carbonique. Ces oiseaux, à cause de leur respiration élevée et de leur métabolisme, sont extrêmement sensibles aux émanations de gaz. Voilà pourquoi les mineurs en ont fait leurs anges-gardiens. Ils descendaient dans la mine avec une petite cage dans laquelle se trouvait un oiseau. Dès que celui-ci commençait à s’agiter, arrêtait de siffler, voire s’évanouissait, c’était le système d’alarme, il fallait vite sortir ou remonter à la surface.

Accidents dans les galeries de la mine Leenhardt

Les wagonnets de Leenhardt ou du plan incliné Despous ?

Courant 2024, nous avons la chance de retrouver dans les pentes de la montagne, à 250 m au dessus de l’entrée de la mine Leenhardt, et à quelques mètres en dessous de l’axe du plan incliné, les restes de 2 wagonnets. Ont-ils été utilisés dans les galeries ou sur le plan incliné (ou les deux) ? Nous avons retrouver des morceaux et une traverse en bois (presque complète) qui, visiblement, permettaient de relier les 2 essieux. Cette traverse retrouvée nous donne une idée de l’assemblage et surtout de la période de fabrication, probablement fin du XIXe.

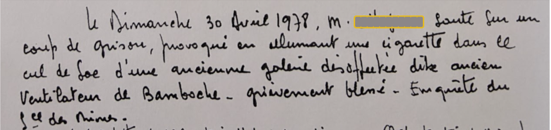

Ne pas essayer de pénétrer dans les anciennes mines

ATTENTION … il est toujours dangereux d’essayer de s’aventurer dans les anciennes galeries de mine du secteur. Dans un rapport manuscrit (disponible dans les Archives Départementales de l’Hérault) il est fait mention d’un accident survenu en avril 1978 à un homme qui s’était abrité à l’entrée d’une galerie (galerie qui n’était pas encore obstruée par des murs de béton).

Si cette page comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.