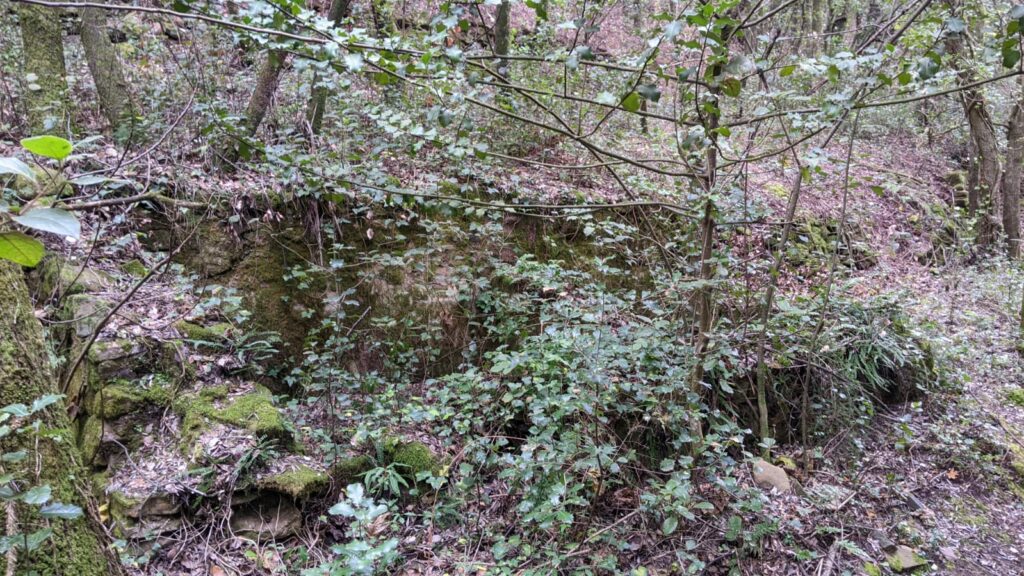

L’actuel lavoir de la fontaine aurait été construit et financé au début du XXe siècle. Le déplacement de la fontaine, depuis l’ancien lavoir qui se trouvait un peu plus haut, sur la rive droite du ruisseau de Frangouille (ruine encore visible sous la végétation), aurait été financé par la famille Bourrel et réalisé par les habitants de Frangouille. A ce jour, l’eau y est acheminée par une conduite en acier et PVC qui est reliée au captage d’une source située en amont (environ 200 mètres), sur la rive droite du ruisseau. Le captage se trouve sur une parcelle privée.

Avant l’arrivée de l’eau courante dans les maisons, on allait chercher l’eau aux puits et à la fontaine. Les femmes, la corbeille de linge sur la tête ou sous le bras, le battoir à la main, allaient faire la lessive au lavoir. Avant l’arrivée des machines à laver, le linge était lavé entièrement à la main. Cette tâche n’était pas réalisée aussi régulièrement qu’aujourd’hui car elle nécessitait beaucoup de temps et de travail. C’est pour cela que les grands-mères avaient beaucoup de linge de rechange dans leurs armoires. On mettait le linge sale de côté en attendant la prochaine lessive. Pour faire la lessive, on faisait bouillir le linge dans de l’eau avec de la cendre (idéalement sept fois). La lessive à la cendre est très efficace. La cendre de bois contient de la potasse, un tensio-actif naturel. C’est ce composant qui lui donne ses vertus nettoyantes. Le linge était ensuite battu avec un battoir, au ruisseau ou au lavoir, pour faire agir les principes actifs de la cendre sur les textiles. Le linge était ensuite rincé et essoré à la main avant d’être mis à sécher. La dernière étape était le repassage qui se faisait à l’aide de fers.

La fontaine était le lieu de rencontre obligé de toutes les ménagères qui devaient plusieurs fois par jour venir chercher l’eau nécessaire à leurs travaux domestiques, dans des cruches en terre et plus récemment des cruches en zinc. Pendant que se remplit le récipient, on échange les nouvelles les plus importantes et les plus futiles. La fontaine et le lavoir étaient pour les femmes ce que le café était pour les hommes : le lieu d’information privilégié.

Eau non potable ?

Faute de pouvoir contrôler régulièrement la qualité de l’eau, la commune a installé un panneau « eau non potable » au dessus de la fontaine. A ce jour, rien ne peut confirmer que cette eau soit potable ou non potable. La réalité est que cette eau est, dans les faits, « non contrôlée ».

La réglementation relative aux fontaines à eau potable demande aux communes de se soumettre au code de la santé publique, qui impose des principes sanitaires stricts et un contrôle régulier de la qualité de l’eau.

Malgré ce panneau, un grand nombre d’habitants du hameau boit régulièrement l’eau de la fontaine de Frangouille

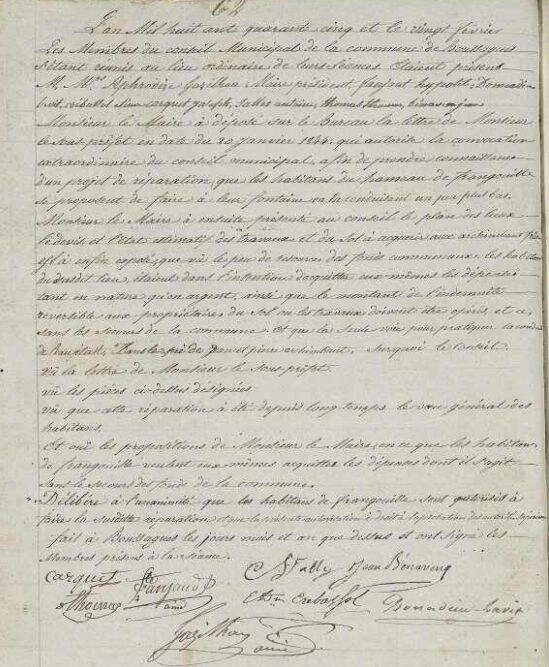

Déplacement de la fontaine en 1845

Le 20 février 1845, le conseil municipal de Boussagues (la commune deviendra celle de La Tour sur Orb en novembre 1881) se réunit pour apprécier la demande des habitants de Frangouille de réparer la fontaine en la conduisant un peu plus bas. Le plan des lieux, le devis, l’état estimatif des travaux et le sol à acquérir auprès d’une famille de Frangouille sont exposés. Vu le peu de ressources de la commune et de l’intention des habitants de Frangouille d’acquitter eux-même les dépenses en argent et en nature pour les travaux ainsi que le montant à verser au propriétaire du sol, le conseil municipal autorise les habitants de Frangouille à faire ces réparations.

Mars 2019, la fontaine ne coule plus …

… Pas pour très longtemps, grâce à la mobilisation de quelques habitants de Frangouille. Voir le diaporama ci-dessous réalisé par Michel Bourrel.

Quelle est l’origine de cette pierre ?

A quelques mètres en dessous du captage de la source, il a été retrouvé cette pierre dans le ruisseau. Partiellement cassée, artificiellement percée, elle dispose d’une lèvre dans sa partie supérieur et pourrait avoir servit d’exutoire (Wikipédia: En hydrographie, l’exutoire est le dispositif d’évacuation d’eau, naturel ou non, situé au point de contact d’un lac ou d’un plan d’eau). A quelques mètres en dessous du captage, dans le cours d’eau, il existe une installation qui retient l’eau du ruisseau (aujourd’hui faite en ciment) qui permet, grâce à un tuyau, à alimenter des jardins situé en contrebas. Cette pierre, qui a été retrouvée proche de cette installation pourrait laissée penser qu’elle servait d’exutoire, soit pour le captage de la source, soit pour la retenue d’eau.