La châtaigne et le châtaignier sont emblématiques de la région. La montagne autour de Frangouille regorge d’anciennes châtaigneraies aujourd’hui délaissées. Cela fait aujourd’hui l’aubaine des gibiers, notamment du sanglier, et des promeneurs gourmands.

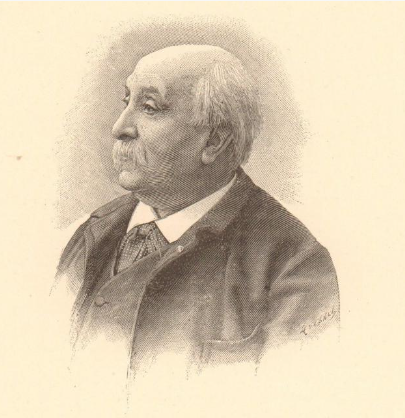

En France, le châtaignier apparaît autour de l’An 1000. Sa culture, la castanéïculture, s’est principalement développée au XVIe siècle sous l’influence de l’agronome Olivier de Serres, en lieu et place du chêne pubescent qui existait à l’état naturel dans les Hauts Cantons de l’Hérault. Il a tapissé une partie des flancs de la montagne, évitant les famines à l’homme qui lui doit énormément.

Depuis les environs de 1870, le châtaignier souffre d’une maladie, « l’encre ». En traversant les châtaigneraies aujourd’hui délaissées, on remarque des troncs d’arbres carbonisés de l’intérieur, comme frappés par la foudre : ce sont des victimes de l’encre.

Les flancs des montagnes ont été bouleversés par l’outil pour être transformés en terrasses de cultures de châtaigniers. Autour de 1850, c’est l’âge d’or du châtaignier, il devient la base de l’alimentation, ce qui explique son surnom « d’arbre à pain ». La châtaigne permettra aussi de nourrir les cochons, d’où son autre surnom, « l’arbre à cochons ».

Grâce aux châtaignes, la soie et les mines, la région atteint au XIXe siècle une forte densité de population. Il fournissait, fruits frais, fruits séchés et farine, dont la présence aux menus n’a que très lentement cédé la place à des aliments « importés ». La vente des produits de cet arbre fournissait un peu d’argent frais aux ménages.

A la fin de la crise du phylloxera, la viticulture refleurit dans la plaine et manifeste un grand besoin en piquets de châtaignier. Ils sont robustes, avec une bonne longévité (jusqu’à 20 ans) et demandent un faible entretien grâce à leur grande résistance au pourrissement.

Pendant la guerre, l’arbre à pain nourrit de nouveau la population. Avec la fermeture des mines, la région voit sa population diminuer. La concurrence des autres cultures et la possibilité financière de diversifier son alimentation ronge encore un peu plus la popularité de la châtaigne. Autour de 1950, l’exode rural prend des proportions dramatiques, et la production des châtaignes s’arrête presque totalement.

Un fruit généreux

Deux fois plus calorique que la pomme de terre ou la banane, la châtaigne fait partie des fruits très énergétiques (180 kcal/100 g). Grâce à sa consistance et à sa grande richesse en fibres, elle est très rassasiante et permet ainsi de faire le plein d’énergie de longue durée. Les deux tiers des lipides que la châtaigne renferme sont des acides gras insaturés (qui chassent le mauvais cholestérol). Cette source généreuse de glucides lents renferme également une belle quantité de vitamines B, essentielles à la bonne assimilation de l’énergie. Pour ne rien gâcher, la châtaigne bat des records de teneur en potassium (600 mg/100 g) et en fer (1,3 mg/100 g), nutriments indispensables, entre autres, au bon fonctionnement musculaire. Une portion de 100 g permet de couvrir 15 % des apports quotidiens recommandés en magnésium.

La transformation des châtaignes

La récolte des châtaignes autour de Frangouille se faisait quotidiennement et en famille. Les sacs de châtaignes étaient alignés au bord du chemin et descendus au village avec un traîneau tiré par un cheval.

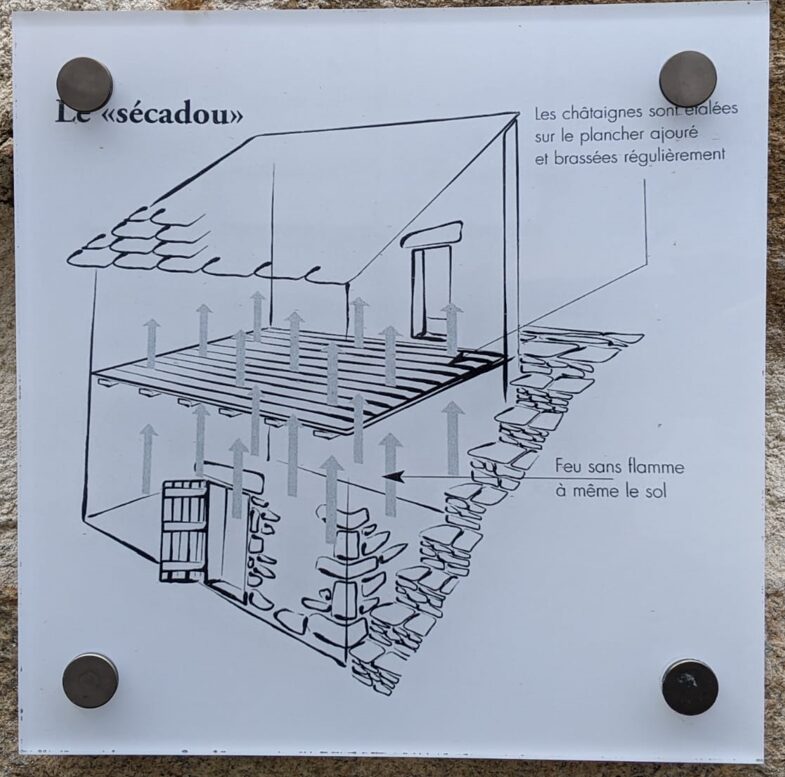

La récolte était versée à l’étage d’un séchoir, appelé le « sécadou », puis un feu allumé dessous brûlait doucement pendant un mois pour dessécher les châtaignes qui devenaient des « châtaignons » ou « castagnous ». Les châtaignons étaient descendus de la partie haute du sécadou et versés dans un éplucheur aussi appelé « ventaïre » pour y être débarrassé de leurs peaux, dans un bruit assourdissant.

les châtaignons, qui pouvaient ainsi se conserver jusqu’à 3-4 ans, étaient dégustés en soupes, en salades ou en accompagnements. Les animaux aussi en raffolaient. Les familles célébraient la fin de la cuisson des châtaignes en faisant une fête.

Les sécadous

Description d’un sécadou par Ferdinand Fabre dans « Monsieur JEAN » de 1898

« Le séchoir, chez nous, est une maisonnette de cinq à six mètres carrés. La maisonnette n’a qu’un étage, séparé du rez-de-chaussée par un plancher percé de trous. En haut, les châtaignes entassées; en bas, le feu de houille qui les dessèche lentement. Quand le fruit, richesse de mon pauvre pays natal, réduit, flottant dans sa gousse trop large, roussie, craquelée, est arrivé à point sous l’action d’un brasier tantôt vif, tantôt amorti, des bras vigoureux le battent en des sacs sur un billot, et, dur comme la pierre, jaune comme l’or, il est vendu à des marchands qui, tous les ans, vers décembre, font leur apparition aux monts d’Orb. »

Le sécadou (« séchoir », en occitan « secador ») est un petit bâtiment de cinq ou six mètres carrés à un étage, annexe d’une maison ou d’une ferme, servant autrefois à sécher les châtaignes. Les sécadous sont parfois construits à l’écart des maisons pour éviter les incendies, ou parfois même dans la châtaigneraie. En général, chaque famille possédait son sécadou. Certains sécadous étaient également édifiés sur un terrain communal et partagés par tous les habitants du village. Le sécadou est situé bien souvent à proximité d’un bois fournissant du petit bois et des feuilles mortes, permettant d’entretenir le feu pendant plusieurs semaines.

Ce type de séchoir est séparé en deux dans toute son étendue avec au premier niveau une pièce où un feu sans flamme est maintenu allumé, un plancher à claire-voie en châtaignier porté par des solives sur lequel sont disposées des châtaignes fraîches. Elles sont exposées trois semaines à cette chaleur jusqu’à ce qu’elles soient séchées.

La porte donne accès à la pièce à feu et l’ouverture en partie haute ou lucarne, permet d’y jeter les châtaignes sur la claie intérieure. Le toit était généralement couvert de lauzes de schiste et percé de petites ouvertures afin que la fumée puisse s’évacuer lentement.

Les anciens sécadous de Frangouille